1er Encuentro : 11 meses de política exterior de EEUU.

con Alexander Dugin – Rusia

Enrique Refoyo – España

Carlos F. Mamani – Peru

Marcelo Ramirez – Argentina

Jaime Vanegas – Nicaragua

Carlos Abraham Dumas – Nicaragua

Blog de Artículos, trabajos de investigación, dedicados a temas de Defensa Nacional, Seguridad Internacional, Conflictos, Historia Militar, Geopolítica, Intereses Nacionales

El decreto 336/1978 aprobó los contratos celebrados entre la Armada Argentina con las firmas germanas THYSSEN RHEINSTAHL TECHNIK G.m.b.H.” y “THYSSEN NORDSEEWERKE G.m.b.H.” para la provisión de servicios y bienes para la construcción de submarinos TR 1700 en un astillero especializado en Argentina. Se constituyó una empresa destinada a ejecutar el proyecto: Astilleros Ministro Domecq García SA en Dársena Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus instalaciones fueron construidas entre los años 1978-1981. Por razones políticas y de presupuesto, el proyecto quedó paralizado. La citada firma fue liquidada, las herramientas y maquinarias transferidas a la Armada y las instalaciones quedaron cerradas, hasta ser parcialmente utilizadas por el astillero TANDANOR.

Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro

Las instalaciones constan de un edificio de construcción de 35.000 m2, con una nave central de 200 metros de longitud, con dos líneas horizontales y paralelas de construcción. Gracias a un transbordador sobre una playa de transferencia se comunica con el Syncrolift, posibilitando la botadura de submarinos o su ingreso al taller para reparaciones. La obra contempla edificios administrativos y hasta la para fabricación de torpedos en un área de 12 hectáreas. Existen tres naves, dos de 206 metros y otra de 110 metros de largo, más otras once naves auxiliares que van desde los 500 a 2.500 m2. Estas instalaciones pueden procesar 15.000 toneladas de acero por año. Junto a estas capacidades está la empresa TANDANOR, especializada en reparaciones, con una importante capacidad instalada y mano de obra altamente calificada.

Estamos frente un valioso patrimonio, con un gran potencial. La Industria Naval se caracteriza por ser una “industria concurrente”, dado el gran número de relaciones interindustriales que moviliza como consecuencia de demandar numerosos componentes como insumos, equipos e instalaciones. En Argentina este sector es provisto por unos 62 sectores diferentes.[1] Asimismo requiere mano de obra altamente calificada y con diferentes niveles de calificación.

Las instalaciones conforman el Complejo Industrial Naval Argentino o CINAR, creado por la Resolución 1103/2008. Más allá que no crea una persona jurídica, sino que promueve aprovechar capacidades de las instalaciones de TANDANOR y el Astillero Almirante Storni, nueva denominación de las instalaciones que pertenecieron a la empresa desaparecida, Astilleros Ministro Manuel Domecq García SA.

El CINAR está en un área donde se ubica la denominada “Isla Demarchi” donde funcionan la ex Dirección de Vías Navegables (hoy en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación), la Escuela Nacional Fluvial, Observatorio Naval, Museo de los Calcos, helipuerto de la Policía Federal, talleres de la Prefectura Naval, la Central Termoeléctrica Costanera, y un muelle de Hidrovía SA. En dicha “isla” existen una serie de edificaciones fuera de uso, que podrían ser de utilidad para actividades productivas vinculadas con el sector naval.

En los últimos años el área de Isla Demarchi ha sido objeto de intereses inmobiliarios. Creemos que las capacidades existentes, desde el punto de vista del interés nacional, lo más conveniente es su transformación en un polo industrial y tecnológico vinculado a la industria naval.

.jpeg)

Descripción General. La creación de un complejo industrial naval en el marco de un régimen de compensaciones industriales.

En el marco del posible régimen de compensaciones industriales – off set – resultado del contrato de adquisición de submarinos destinados a la Armada Argentina, consideramos de valor estratégico, adoptar previsiones para la transferencia de tecnología y el impulso a la industria naval y sectores asociados con ella. En primer lugar, definiremos como off set como un sistema asociado a compras de gran volumen en el exterior, especialmente sistemas de armas, que busca compensar al país que hace la compra, con beneficios tales como inversión extranjera, compra de bienes y transferencia tecnológica.

Los acuerdos de compensaciones industriales en el sector industrial de defensa, se han convertido en un aspecto clave de en los grandes contratos de adquisiciones de sistemas de armas. Estos acuerdos están diseñados para extraer valor económico, tecnológico o industrial adicional de las grandes compras de defensa y van mucho más allá del simple suministro de equipos.

Ampliando lo señalado en el primer párrafo, un programa de programa de participación o cooperación industrial (también conocido como acuerdo de compensación) es un compromiso del gobierno extranjero proveedor de reinvertir en el país comprador. Es cada vez más frecuente, la obligatoriedad de los contratos de defensa de alto valor, ofreciendo beneficios que van más allá de los sistemas de armas entregados. Los países están avanzando en legislaciones nacionales que regulan este aspecto. Existen dos categorías principales:

Ø Compensaciones Directas: Actividades directamente relacionadas con el valor del contrato (fabricación local, montaje, coproducción o mantenimiento de la propia plataforma de defensa).

Ø Compensaciones indirectas: Las iniciativas más amplias incluyen transferencia de tecnología, inversiones locales en industrias no relacionadas, asociaciones de Investigación y Desarrollo, capacitación de habilidades o desarrollo de infraestructura.

La importancia de las compensaciones industriales, impactan en los objetivos estratégicos para el Estado comprador:

Ø Desarrollo económico: Las compensaciones promueven la creación de empleo nacional, aumentan las contribuciones al PIB y estimulan nuevos sectores industriales.

Ø Adquisición de tecnología: Las naciones se ven obligadas a adquirir las últimas tecnologías que de otro modo no podrían desarrollar.

Ø Desarrollar capacidad soberana: Al promover la diversificación y la localización de la cadena de suministro de defensa, los requisitos de compensación ayudan a mitigar los riesgos asociados con la dependencia excesiva de proveedores extranjeros para componentes y materiales críticos. Esto mejora la resiliencia de la cadena de suministro y reduce la vulnerabilidad a las interrupciones.

Ø Crecimiento de las exportaciones y el comercio: Las compensaciones indirectas a menudo conducen a una diversificación económica más amplia, lo que a su vez impulsa el crecimiento de las exportaciones y el comercio.

Ø Mantenimiento de la Base Industrial Estratégica: Las estrategias de compensación contribuyen a mantener y expandir la base industrial estratégica de un país, garantizando la disponibilidad de capacidades e infraestructura esenciales para la defensa. Esto es crucial para preservar la soberanía y la resiliencia nacionales en medio de la incertidumbre geopolítica.

Ø Difusión tecnológica e innovación: La colaboración con las industrias nacionales mediante programas de compensación puede facilitar la difusión tecnológica y promover la innovación en diferentes sectores de la economía. La colaboración entre contratistas de defensa y empresas locales suele conducir al desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías con aplicaciones civiles, lo que genera beneficios económicos más amplios más allá del sector de defensa.

Las empresas de defensa pueden abordar los acuerdos de compensación de manera estratégica para insertarse más profundamente en nuevos mercados, desarrollar empresas conjuntas duraderas y aumentar los flujos de ingresos futuros.

La India es un ejemplo de empleo exitoso del régimen de compensaciones para fortalecer capacidades industriales e impulsar alianzas estratégicas. Por ejemplo, las normas indias prevén que un 30% del valor de los contratos, sean destinados en el desarrollo de sectores tales como el aeroespacial y de defensa. Un ejemplo gráfico fue el acuerdo entre Francia e Indiapara la adquisición del avión de combate Rafale. El gigante aeroespacial francés Dassault Aviation acordó invertir en la industria aeroespacial y de defensa de India como parte de los requisitos de compensación del contrato. Esto incluye proyectos como la creación de empresas conjuntas para fabricar componentes en India, la transferencia de tecnología a empresas indias y la financiación de proyectos nacionales de I+D en defensa.

Los acuerdos de compensación se pueden transformar en una ventaja estratégica para las partes involucradas. En el caso argentino, a nuestro entender significará la modernización de la industria naval, impulso a la innovación y la inserción del sector en cadenas de valor global, de la empresa o grupo de empresas responsables de llevar a cabo el offset, impulsando la creación de empresas conjuntas, generando valor agregado a la economía local.

.jpeg)

Las empresas líderes del sector de producción para la defensa, consideran como una ventaja competitiva ofrecer acuerdos de compensación. Esto abre un abanico de oportunidades para la Argentina y lograr que un contrato de la magnitud por los montos y el nivel de complejidad industrial y tecnológico, para concretar un acuerdo de compensación, que impacte en el desarrollo de capacidades industriales estratégicas, beneficiando tanto al campo militar como civil.

A los fines de poder implementar un acuerdo de compensación industrial, derivada de la adquisición de nuevos submarinos para la Armada (hablamos de una cifra de más de US$ 2000 millones), consideramos pertinente las siguientes líneas de acción:

Ø Creación del Ente Autárquico “Complejo Industrial Naval Buenos Aires” (CINBAIRES) responsable de la administración y gestión del polo tecnológico naval que incluya a TANDANOR – Astilleros Almirante Storni y la isla Demarchi.

Ø El Astillero Almirante Storni, dependerá del CINBAIRES y operará como “astillero de segundo piso”. Limitándose el Ente al mantenimiento y administración de las instalaciones del Storni. Esto facilitará celebrar contratos asociativos, como la modalidad “joint venture” que permita un uso flexible de las capacidades existentes.

Ø Organización de una instancia técnica responsable a cargo de la evaluación de los proyectos de compensación industrial ofrecidos por los potenciales proveedores. Asimismo, deberá desarrollarse un banco de proyectos.[2]

Ø Establecer como condición que TANDANOR – Almirante Storni sea subcontratista en el proyecto de construcción de los nuevos submarinos.

Ø Alcanzar un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la puesta en valor de instalaciones y espacios de la isla Demarchi y facilitar la radicación de empresas en el marco de la creación de un clúster marítimo – fluvial, agrupando además asociaciones profesionales, sindicatos, instituciones educativas vinculadas con la economía marítima.

Ø Estudio de las instalaciones y espacios de la Isla Demarchi para facilitar la radicación de empresas vinculadas al polo industrial propuesto.

Ø La creación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una Zona Franca, a los fines de facilitar la importación de insumos y bienes para el Complejo Industrial Naval propuesto. Esto derivará de acuerdos entre Nación y la Ciudad, que demandará un decreto que reglamente el vacío dejado por la ley 24331, respecto al gobierno de la Ciudad.

Ø Promover la adhesión de la Ciudad Autónoma al régimen de Grandes Inversiones previsto por la ley 27.742.

El CINBAIRES tendrá como objeto la radicación de establecimientos industriales y productivos dentro del “Complejo” sus competencias abarcarán:

Ø Administrar los servicios de infraestructura existentes en el predio y los que en el futuro puedan construirse, instalarse o contratarse.

Ø Celebrar convenios con organismo locales, nacionales e internacionales, como entidades privadas.

Ø Concesión, arrendar con opción a compra, ceder en comodato u otra modalidad contractual destinado a otorgar a terceros la tenencia y/o posesión de bienes, con el objetivo de impulsar la radicación industrial.

Ø Gestionar, administrar y mantener las instalaciones del Astillero Almirante Storni.

Ø Realizar operaciones de crédito con el objetivo de mejorar las instalaciones y servicios del polo industrial.

Ø Brindar servicios de Outsoursing.[3]

Ø Servicios de Project Managment [4] y actuar como incubadora de empresas en cooperación con entidades privadas, universidades, etc.

La creación del CINBAIRES, permitirá contar con una estructura que permitirá implementar/supervisar las inversiones resultantes de los acuerdos de compensación, además de ser un organismo con amplias facultades para desarrollar infraestructuras, brindar servicios e impulsar el uso racional de las capacidades instaladas y coordinar los organismos presentes en el espacio administrado por el Complejo.

.webp)

El Astillero Almirante Storni y el concepto “astillero de segundo piso”

El Astillero mencionado, operará como señalamos anteriormente como “astillero de segundo piso” bajo el concepto “PIFLO” (Paquetes Importados con Financiamiento Local). Esto le permitirá operar junto a TANDANOR o no, según el tipo de proyecto. Recordemos que en su momento Astilleros Domecq García funcionó como una empresa separada de TANDANOR.

Nos dicen los ingenieros Podetti sobre un nuevo concepto productivo de las instalaciones de TANDANOR y Astilleros Almirante Storni: Usando un ejemplo del sistema financiero, la idea es que CINAR se posicione como un “astillero de segundo piso” asociándose “proyecto a proyecto” con los astilleros privados, que deben ser los principales gestores efectivos de las operaciones industriales navales. Los privados tendrán a cargo el proyecto, la planificación y la producción en sí, contratando personal, talleres y los navalpartistas necesarios para cumplir en calidad, plazo y presupuesto acordados con sus clientes. CINAR aportará el uso de instalaciones necesarias durante el plazo acordado y eventualmente podría ejercer de apoyo en las gestiones ante los organismos estatales en relación al comercio exterior, la obtención de garantías y de financiamiento. Su dotación de personal, fija y contratada, no deberá crecer y podrá ser reorientada a tareas de mejoras, mantenimiento y operación de la infraestructura, al apoyo administrativo de las UTE y, en tercer lugar, a tareas productivas puntuales que el privado le contrate.[5]

La ley 27.328 de Contratos de Participación Público – Privada, contiene las regulaciones que permitirían la modalidad propuesta. Esto habilitaría tanto a grupos privados locales como extranjeros para llevar a cabo proyectos tanto de construcción como también reparaciones importantes.

El concepto señalado fue brillantemente expuesto por los ingenieros Podetti en su obra Industria Naval Argentina.[6] Las instalaciones del Almirante Storni serán empleadas bajo las siguientes modalidades, aplicando un régimen contractual basado en el concepto Unión Transitoria de Empresas. Sobre su propuesta podemos definir lo siguiente:[7]

Ø Opción 1: Se conforma por “Storni+ Astillero 1”, al que se suma un grupo externo en el esquema PIFLO, aportando los equipos importados más el financiamiento total incluido el que la UTE debe comprar en el mercado interno. En este caso, la UTE tiene un contrato con un ente oficial nacional (por ej., patrulleras para la Prefectura Naval o submarinos para la Armada) generando una venta interna al Estado.

Ø Opción 2: Se conforma una UTE formada por “Storni + Astillero 2” y adquieren insumos en el mercado nacional y exterior. La venta sería una exportación financiado por un organismo internacional para una agencia oficial u organismo estatal de un tercer país.

Ø Opción 3: Una UTE formada por “Storni + Astillero 3” y adquiere los insumos tanto en el mercado nacional como internacional. La venta es para un armador privado.

En el caso de llevarse a cabo la adquisición de submarinos, podría implementarse los mecanismos previstos por la Opción 1.

La aplicación del modelo “UTE” es un cambio en la gobernanza de los astilleros Tandanor – Storni, significará el acceso a nuevos mercados, la oportunidad de compartir costos y riesgos, la posibilidad de aprovechar recursos y conocimientos complementarios, la mejora de la competitividad a través de sinergias y economías de escala y una estructura flexible que permite la colaboración en proyectos específicos.

En el modelo propuesto, los costos operativos del Estado en la gestión del astillero Storni se verán reducidos drásticamente, asimismo se abre la posibilidad que las PYMES puedan participar en proyectos de envergadura bajo las modalidades propuestas.

La necesidad de incentivos a la industria naval

La Argentina precisa revisar la legislación en materia de marina mercante e industria naval. El veto parcial impuesto de la ley 27.418, sin ninguna convirtió un régimen de fomento a un sector de alto valor estratégico en letra muerta. El sector tiene unas 300 empresas que dan trabajo a 10.000 personas. El daño por la competencia de Paraguay en la Hidrovía, y en menor medida por Bolivia y Uruguay, genera pérdidas de US$ 600 millones en flete para Argentina, mientras que en fletes marítimos nuestro país gasta US$ 3.000 millones aproximadamente.

El potencial en materia de producción de petróleo y gas natural en la cuenca de Vaca Muerta, ofrece una oportunidad para el desarrollo de la industria naval. En los años 70, Noruega ante el boom petrolero, la estatal Statoil, promovió el desarrollo de una cadena de valor, fomentando el uso de bienes producidos en el país. Esto se extendió a operadores extranjeros, priorizando en la concesión de licencias de explotación de hidrocarburos, aquellas empresas que contrataran bienes y servicios de instituciones noruegas. En treinta años el régimen de fomento noruego, creó una importante industria naval y navalpartista vinculada con la explotación offshore, generando más de 100.000 empleos directos e indirectos. Nuestro vecino brasileño aplicó un régimen de fomento similar, permitiendo que casi dos mil empleados que había en astilleros brasileños en el año 2.000, en quince años, el sector empleaba a más de 80.000. [8]

En 2019 un relevamiento del gobierno nacional puso en evidencia que la mitad de la flota pesquera posee una antigüedad superior a los 40 años. En dicho año era necesario reemplazar el 40% de la flota pesquera (unos 240 buques) por un volumen de US$ 1595 millones. Un mercado más que prometedor para la industria naval, que puede también beneficiar el Complejo Industrial propuesto en este trabajo. [9] La empresa o grupo contratista del proyecto de submarinos y que deba cumplir con los acuerdos de compensación, podría verse beneficiado ampliamente por la existencia de un régimen de fomento de la industria naval, como proveedor para el mercado local, como también en materia de exportación.

.webp)

El régimen de fomento deberá contemplar un régimen especial impositivo, similar al aplicado en la región para impulsar la construcción nacional y la expansión de la flota mercante nacional:

Ø Deducción en el impuesto de ganancias por inversiones y programas de investigación.

Ø Fondo fiduciario para financiar la compra de insumos y de buques construidos en el país.

Ø Reducción de gravámenes para la importación de bienes e insumos para la producción de buques en el país.

Ø Créditos fiscales para la generación de nuevos empleos en el sector.

Ø Reintegro del IVA, exención del pago de impuestos por ingresos brutos y municipales.

Ø Empleo del Fondo Nacional de Defensa y del Fondo Nacional de Pesca para financiar la compra de buques construidos en el país.

El programa de renovación de la Fuerza de Submarinos como herramienta para el impulso de industrias de valor estratégico.

En julio de 2025, Indonesia alcanzó un acuerdo con los astilleros franceses Naval Group para la construcción en los astilleros PT PAL de dicho país, de dos submarinos Scorpène Envolved, tiene como resultado la capacitación de 400 ingenieros y técnicos indonesios y la transferencia de tecnología para la fabricar los citados buques en astilleros indonesios, en el marco de una alianza estratégica entre Francia e Indonesia. Naval Group abrió una filial en el país asiático. La India, con su programa de seis submarinos para su Marina, alcanzó un acuerdo con Thyssen para la transferencia de tecnología necesaria para que los buques fueran construidos en astilleros indios, con su impacto en la mejora de las capacidades productivas del astillero seleccionado, ya sea para el desarrollo de submarinos de diseño nacional como también mejoras para las construcciones navales civiles. Un ejemplo, ha sido Turquía, que gracias a programas de transferencia de tecnología en la construcción de los submarinos U209, hoy el país tiene la posibilidad de producir buques de este tipo de diseño propio, además de tener de una competitiva industria naval, que se vio beneficiada por acuerdos de compensación suscriptos en su momento.

En el caso argentino, debemos retomar el camino perdido, que se intentó con los TR 1700. En una primera instancia la presente propuesta prevé crear un complejo industrial, en manos de un ente autárquico, agregándose la necesidad de adecuar la legislación, un régimen de incentivos fiscales. Dicho organismo responsable de gestionar el Complejo, tendrá la participación de la Ciudad (por la ubicación de los terrenos) además de la Nación (propietaria de los astilleros TANDANOR, Almirante Storni y de los edificios de organismos nacionales ubicados en isla Demarchi).

La situación del actual CINAR (TANDANOR – Astillero Almirante Storni) plantean la necesidad de un nuevo modelo de gestión, utilizando las herramientas legales existentes en materia de creación de Uniones Transitorias de Empresas y del régimen de contratos público – privados. En una primera instancia, la transferencia de tecnología residirá en la capacidad de montaje de submarinos, para abrir una segunda etapa, donde la industria nacional pueda proveer de insumos y componentes de mayor grado de complejidad tecnológica, con el objetivo de alcanzar cierto nivel de nacionalización de los componentes de los submarinos que sean operados por la Armada Argentina.

La capacitación de profesionales y técnicos, la innovación en métodos productivos, la incorporación de herramientas, bienes de capital y nuevas tecnologías en la construcción naval, permitirán que las capacidades industriales del CINBAIRES tengan un perfil competitivo que impacte no solo en la defensa nacional, sino en el ámbito civil.

El esfuerzo realizado por el país, en la adquisición de los nuevos submarinos para la Armada, deberá volver en inversiones, transferencia de tecnología y en el fortalecimiento de la base industrial de defensa, con su beneficio para la industria civil, generando miles de empleos calificados y un entramado de proveedores, impulsando el desarrollo de un sector de alto valor estratégico, como es la industria naval.

Nota del Autor: En atención que muchos de mis trabajos han sido copiados textualmente en proyectos de ley, trabajos académicos, artículos. Solicito, por lo menos citen la fuente. Estos trabajos tienen como objeto plantear que hay posibilidades de sacar a la Argentina del subdesarrollo, dependencia y subordinación.

[1]Lucía Mauro y Fernando Graña:“Clusters navales argentinos: situación actual y lineamientos de política para su desarrollo” Disponible: https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/2501/1/mauro.grana.2011.pdf. Consultado el 29 de septiembre de 2025.

[2] Un banco de proyectos es un sistema o registro donde se documentan, analizan y organizan iniciativas de inversión, tanto públicas como privadas, para su posterior evaluación de viabilidad y financiamiento. Estos instrumentos de planificación son fundamentales para la toma de decisiones, permitiendo a las entidades públicas y empresas identificar, seleccionar y ejecutar proyectos que alinean con sus objetivos de desarrollo y crecimiento económico, asegurando un uso eficiente de los recursos disponibles. En el caso de Chile, en el marco del Proyecto Tridente (construcción de nuevas fragatas) el organismo responsable de la evaluación de proyectos fue creada una Gerencia especializada para desarrollar un banco de proyecto. Nota del Autor.

[3] El outsourcing, también conocido como subcontratación, se utiliza en diversas situaciones en las que una empresa decide externalizar ciertas funciones, procesos o servicios a terceros especializados. Nota del Autor.

[4] “Gestión de Proyectos” o “Gerenciamiento de Proyectos”, y es una disciplina que se encarga de mejorar los procesos para llegar a resultados exitosos. Entonces, la Gestión de Proyectos o Project Management es toda metodología tendiente a ordenar procesos para maximizar los beneficios en los resultados obtenidos. Asimismo, dicha disciplina incluye el planeamiento, la organización, la estrategia, y el control de los recursos disponibles, con el propósito de conseguir uno o varios objetivos. Consultado en: https://www.capacitarte.org/blog/nota/que-es-el-project-management.

[5] PODETTI, Raúl Rafael y Raúl Eugenio. Industria Naval Argentina – 100 años. Edición del Autor. Buenos Aires, 2018, páginas 302-303.

[6] Ídem.

[7] En las diferentes opciones podría integrarse TANDANOR. Nota del Autor.

[8] LUGARINI, Fabián: “EXPLOTACIÓN PETROLERA OFFSHORE: ¿CON O SIN LA INDUSTRIA NACIONAL?” Disponible en https://cesarlerena.com.ar/2023/09/01/explotacion-petrolera-offshore-con-o-sin-la-industria-nacional-fabian-lugarini/. Consultado el 21 de septiembre de 2025

[9] LERENA, César: “EL GOBIERNO FEDERAL DEBE AVALAR LOS CREDITOS PARA RENOVAR LA FLOTA PESQUERA NACIONAL.” Disponible en https://cesarlerena.com.ar/2019/05/09/el-gobierno-federal-debe-avalar-los-creditos-para-renovar-la-flota-pesquera-nacional/. Consultado el 21 de septiembre de 2025.

Armada Argentina defensa nacional desarrollo industria de defensa intereses nacionales

https://www.blogger.com/comment/frame/6714042346482813614?po=2776266771794156036&hl=es&saa=85391&origin=https%3A%2F%2Festrategiaydefensadelsigloxxi.blogspot.com&skin=contempo&blogspotRpcToken=267584

La crisis de Guerguerat, la inacción de Naciones Unidas, como del apoyo velado de Francia y Estados Unidos, abrieron las puertas para que, en el Sahara Occidental, estallara el conflicto de manera abierta. Razones políticas, llevan a Marruecos a negar o por lo menos mantener en silencio los hechos que ocurren en los Muros Defensivos. Pero la escalada del conflicto, no pasó por desapercibido en medios internacionales, y a pesar de hablar poco del tema, las fuerzas saharauis pasaron a la ofensiva, llevando a cabo una guerra de baja intensidad, con golpes muy precisos en el dispositivo marroquí. Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro Director de Diario El Minuto para Argentina El Ministerio de Defensa saharaui, publica de manera asidua, partes de guerra, sobre el accionar del Ejército de Liberación Popular Saharaui o ELPS. Desde algunos medios, apoyándose en el discurso marroquí, han negado la existencia de un conflicto armado, salvo tiroteos desde ambos lados d…

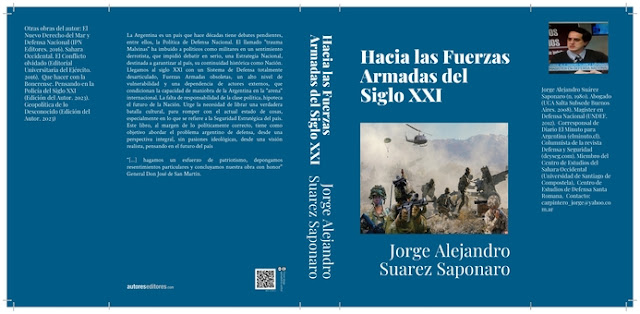

En Argentina hace muchos años que no se publica un libro sobre Política de Defensa Nacional. “Hacia las Fuerzas Armadas del Siglo XXI” es una obra de plena actualidad, tomando como referencia las experiencias recientes de conflictos armados, como los casos de Siria, Ucrania o Nagorno Karabaj. Lejos de sesgos ideológicos, desde una perspectiva realista, proponemos una transformación de las FFAA, en el marco de amplias reformas del Sistema de Defensa Nacional, incluyendo el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de la defensa. Analizando el contexto geoestratégico en el cual está inserta la Argentina, identificamos los riesgos y amenazas, que van desde la cuestión Malvinas, que a diferencia de muchos trabajos sobre Defensa, se niegan a verlo como una amenaza, por la ocupación británica, en esta obra lo hablamos abiertamente; la presencia de grupos minoritarios, en proceso de radicalización, que en el mediano plazo pueden convertirse en una amenaza a un área de …

De la página de Facebook Cortex Philosophicus (espacio de filosofía, historia y arte) el comentario del libro es el siguiente: Suárez, J. A. Geopolítica de lo desconocido. Una visión diferente de la política internacional [2023] La edición de 2023 ofrece un planteamiento innovador sobre las dinámicas de la política internacional. J. A. Suárez propone el concepto de lo desconocido como categoría analítica para describir los espacios, riesgos y actores que escapan a los marcos tradicionales de la geopolítica. El libro invita a mirar más allá de los equilibrios clásicos de poder, atendiendo a lo imprevisible y a lo emergente en un mundo globalizado. El autor aborda temas como la irrupción de nuevas tecnologías, la volatilidad de los mercados energéticos, los retos ambientales y la presencia de actores no estatales, mostrando cómo todos ellos reconfiguran las relaciones internacionales. Suárez sugiere que los escenarios actuales exigen mapas conceptuales diferentes, capace…

Imágenes del tema: Michael Elkan

La liquidación en los 90 de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA), la desaparición de la Flota Naval Fluvial y los cambios legales y económicos que se tradujeron en la reducción de la flota mercante argentina – limitada hoy día a 40 buques – afectando también a otro sector estratégico: la industria naval. Aspectos que impactaron en la Defensa Nacional, donde los medios y recursos del Comando de Transportes Navales se redujeron a la mínima expresión.

Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro

En la década del 90, vino una oleada de reformas, destacándose el decreto 1772/91, que impactaron negativamente en los intereses marítimos nacionales. La eliminación del Fondo Nacional de la Marina Mercante, afectó seriamente al sector de transporte marítimo como a la industria asociada. La desaparición de la empresa estatal ELMA respondió más a un criterio político, que una necesidad. En el momento de su liquidación operaba una flota de ultramar de 60 buques y era una empresa competitiva generando importantes márgenes de ganancia. En este proceso de “cambios” se perdieron más de 30.000 puestos de trabajo y se redujo en un 90% el número de astilleros y talleres navales. El impacto económico no solo fue la pérdida de mano de obra altamente calificada, capacidades industriales y tecnológicas únicas, sino en el costo que tiene para el país. Unos US$ 5.000 millones se gastan en fletes marítimos, que si hubiera una política de apoyo a la marina mercante, parte de esos recursos podrían quedar en el país, generando empleo e inversión.

La crisis de la Marina Mercante y la industria naval, impacta también en la defensa nacional. La experiencia de Malvinas, puso en valor el contar con una flota mercante, tanto del lado argentino como británico (de 118 buques desplegados, 30 eran de la Flota Auxiliar, 28 mercantes requisados y 22 fletados). En el caso de nuestro país, durante dicho conflicto, los medios movilizados de la marina mercante cumplieron misiones de inteligencia, abastecimiento, transporte. Barcos de la estatal ELMA, cumplieron tareas de inteligencia, en áreas cercanas a la isla Ascensión como el caso del ELMA Río de la Plata, en su ruta Bilbao – Buenos Aires. El Tierra del Fuego II, cumplió también con misiones de inteligencia desde el límite exterior del Río de la Plata, hasta la altura de la ciudad de Río de Janeiro. Se formó un grupo de tareas formado por buques pesqueros de diversos operadores privados, destacándose el caso del Narwal, atacado por los británicos, siendo la tripulación tomada prisionera, perdiendo la vida en dicha acción el contramaestre Rupp.

La flota de YPF (liquidada durante su privatización) fue movilizada en apoyo a los despliegues de la Flota de Mar, con sus petroleros. Embarcaciones de operadores privados, como de las estatales ELMA, YPF y YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales) cumpliendo misiones de abastecimiento y transporte en los puertos patagónicos. En el Río de la Plata, el buque Piloto Alsina de la Escuela Nacional de Náutica, cumplió misiones de patrulla y transporte. Los mercantes también tuvieron su rol logístico en las Islas Malvinas, como también en el sembrado de minas marinas como llevó a cabo el Isla de los Estados. El buque fue perdido con gran parte de su tripulación, por el fuego naval británico en el Estrecho San Carlos. Estos son ejemplos del valor que tuvo la Marina Mercante en apoyo al esfuerzo de guerra de la Nación.

Los medios de la Marina Mercante, en caso de conflicto pueden cumplir un amplio abanico de funciones, complementando los medios orgánicos de una Fuerza Naval:

Ø Petroleros auxiliares para reemplazar a los petroleros de flota.

Ø Petroleros abastecedores de grupos logísticos.

Ø Buques para transporte de munición y armamento diverso para las fuerzas armadas.

Ø Buques taller para reparaciones de emergencia en el área de operaciones, con capacidad de mantenimiento de unidades de superficie y aeronavales.

Ø Buques de transporte de abastecimiento de repuestos y carga general.

Ø Buque hospital.

Ø Buques de transporte de aeronaves de reemplazo para la fuerza propia y apoyo a los medios aeronavales embarcados.

Ø Buques de apoyo de submarinos.

Ø Buques de rescate y salvamento para remolque de unidades averiadas.

La aparición de los contenedores, sin ninguna duda facilitó la rápida transformación de buques mercantes, en medios de apoyo con fines específicos en cortos períodos de tiempo.

Los buques mercantes, en caso de conflicto, pueden cumplir funciones de control del mar, existen ejemplos durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron armados buques civiles como cruceros auxiliares, pero también los buques mercantes pueden cumplir funciones de aviso para vigilancia de áreas de interés, barreminas, apoyo logístico a medios de combate empeñados en ataques a líneas de comunicaciones enemigas, como en defensa de las propias.

En las operaciones de proyección del poder naval, siendo un ejemplo la conquista de un objetivo determinado, los mercantes con capacidad de transporte tipo roll on – roll off, petroleros como también de buques convertidos en hospital, barreminas, talleres flotantes, contribuyen a las capacidades de una fuerza naval para llevar a cabo una operación anfibia.

La guerra del Golfo Pérsico, fue otro ejemplo de movilización de buques mercantes para el apoyo de una operación militar. En el caso de Estados Unidos, la reducción de su marina mercante, por cambios en el mercado como de la legislación, obligó al Departamento de Defensa realizar fuertes inversiones para compensar dicha situación. La drástica caída de los buques que usan la bandera estadounidense, impulsó a adoptar medidas de fomento, especialmente para apoyar el esfuerzo en materia de Defensa Nacional, por medio del Programa de Seguridad Marítima o MSP. El Departamento Federal de Transporte, describe a este como: El Programa de Seguridad Marítima (PSM) mantiene una flota de buques mercantes comercialmente viables y de utilidad militar, activos en el comercio internacional. La flota del PSM está disponible para apoyar las necesidades de transporte marítimo de mantenimiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) en tiempos de conflicto u otras emergencias nacionales. El programa también proporciona al DoD acceso a la red global de transporte intermodal de los participantes del PSM, compuesta por terminales, instalaciones, servicios de gestión logística y marineros mercantes estadounidenses. El presidente Clinton estableció por primera vez el Programa de Seguridad Marítima (MSP) el 8 de octubre de 1996 como parte de la Ley de Seguridad Marítima de 1996. La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2020 (S. 1790) autorizó al Secretario de Transporte a extender los acuerdos operativos existentes del Programa de Seguridad Marítima hasta el 30 de septiembre de 2035.

El programa MSP bajo un régimen de incentivos financieros, está formado por una flota de unos 60 buques de bandera estadounidense y tripulaciones del mismo origen, en manos de operadores privados, pero deben estar disponibles bajo una serie de acuerdos con el Departamento de Defensa, en caso de una crisis. Los mecanismos de apoyo, permiten generar empleos y promover la construcción de buques mercantes, con ciertas características de interés para la Defensa Nacional.

El Reino Unido cuenta con la Royal Auxiliary Fleet (RFA) componente de la Marina Real, está tripulada por personal civil, cumpliendo funciones de abastecimiento, transporte, asistencia sanitaria, sostén logístico, seguridad marítima y ayuda humanitaria. Esta dependencia cuenta con una flota de unos diez buques, formado por barcos de reabastecimiento, anfibios, apoyo multifunción, y de transporte. Las tripulaciones de los buques de la RFA generalmente son civiles, pero incorporan llegado el caso personal militar en actividad como de la reserva naval, para operar medios aéreos, plataformas de armas y servicios sanitarios. La escasez de medios de la RFA impulsó a recurrir a contratistas privados, arrendando buques de determinadas características, pero con tripulaciones de la reserva naval. El programa Transporte Marítimo Estratégico – Futuro (SSL-F), prevé la construcción de nuevos buques de transporte, fletados por el Ministerio de Defensa del Reino Unido a operadores privados.

China se transformó en los últimos años, en la principal potencia en materia de construcciones navales, esto permitió introducir un concepto novedoso para la defensa de los intereses marítimos nacionales: “la milicia marítima” entidad que existe desde 1965, en el marco de la “Guerra Popular” de Mao. En 1974 protagonizaron la batalla de las Islas Paracelso contra las fuerzas de Vietnam del Norte. Curiosamente la milicia marítima tenía mayor capacidad de acciones anfibias que la Armada china. Desde 2005, Pekín ha preferido emplear a la Armada en funciones de retaguardia, confiando en cambio en las agencias de aplicación de la ley marítima (Guardia Costera) y la milicia marítima como sus respuestas de primera línea ante disputas y contingencias marítimas. Esta peculiar organización, es independiente de las fuerzas armadas como de la Guardia Costera, formada por ciudadanos vinculados a la economía marítima, pero reciben formación en el ámbito militar como la Guardia Costera, para realizar tareas que incluyen, entre otras, patrullaje fronterizo, vigilancia y reconocimiento, transporte marítimo, búsqueda y rescate, y tareas auxiliares en apoyo de las operaciones navales en tiempos de guerra. Las “milicias marítimas” dependen de la Comisión Nacional de Movilización de la Defensa, que tiene distintos niveles que van desde el nacional hasta el local, que coopera con la Comisión Estatal de Defensa Fronteriza y Costera, comparte responsabilidades de movilización de las milicias en zonas fronterizas. Estas fuerzas participaron en el hostigamiento de medios navales de países vecinos en zonas disputadas o el acoso a buques de guerra de Estados Unidos. En mayo de 2024, en un área disputada con Filipinas, en el Banco Scarborough, un enorme grupo de pesqueros chinos impidieron que medios de la marina del citado país, cumpliera con las tareas de abastecimiento a pescadores filipinos. Aunque no siempre es reconocido por el gobierno chino, se considera que existe un centenar de buques con apariencia de barcos pesqueros con personal militar, además de medios civiles, cuyo número no se conoce con exactitud. Esta peculiar herramienta, estuvo detrás de la ocupación temporaria de islotes disputados entre Japón, Taiwán y China, además de irrumpir en aguas disputadas con Tokio o el “enjambre” de embarcaciones en 1978 en las aguas de las islas Senkaku/Diaoyu, también objeto de un conflicto de soberanía entre Tokio y Pekín.

Las flotas “en las sombras” realizan viajes con la finalidad de realizar actos de presencia en zonas marítimas disputadas, bloquear arrecifes e islas. En los incidentes que protagonizan emplean cañones de agua, embisten a otras embarcaciones en maniobras peligrosas. Generalmente los buques de la milicia navegan juntas para crear riesgos de colisión e impedir el acceso, o se instalan en un arrecife por tiempos prolongados, materializando la presencia de China en área donde tengan intereses. También cumplen funciones de inteligencia, lo que permite a las fuerzas armadas, contar con una poderosa herramienta que provee valiosa información en áreas, donde la presencia militar por razones políticas no sea conveniente.

La mayor parte de los buques de la milicia pertenecen a particulares o empresas, que reciben subsidios del estado. El control de estos medios es bastante difuso y la mayor parte de los barcos no tienen armamento, aunque se sabe que existen embarcaciones armadas con armas de pequeño calibre, defensas antiaéreas de corto alcance, minas navales. Vietnam, desde 2009, como respuesta a este tipo de organización por parte de China, creó su propia milicia marítima con mayores capacidades y recursos, pero no al nivel de Pekín y con un carácter defensivo.

En el caso vietnamita, la ley prevé la existencia de los dân quân en tiempos de paz se dedican generalmente a la pesca, pero que cuentan con entrenamiento militar. Estos forman parte de las Fuerzas de Milicia y Autodefensa de Vietnam, una de las ramas de las fuerzas armadas de dicho país. En caso de conflicto conformarían unidades para la defensa de la comuna donde viven (organizados en secciones de 30 efectivos o escuadrones de 9-10 tripulantes y un barco de pesca). Las misiones serían propias de guerra no convencional, vigilancia costera y apoyo logístico. Por otro lado están las “milicias marítimas” propiamente dichas, organizadas por la ley de Fuerzas de Defensa Civil de 2019, formada por barcos y tripulaciones de empresas públicas como privadas. Un ejemplo es la compañía 128 Co. Ltd, del Ministerio de Defensa, dedicada actividades que van desde transporte marítimo, pesca, construcciones navales, apoyo a plataformas off shore, hasta la acuicultura. Cuenta con una flota con pesqueros blindados de unas 400 toneladas, operan junto a embarcaciones de menor tonelaje y han protagonizado diversos incidentes con barcos chinos en áreas marítimas disputadas y en las islas Spartley, además de contribuir la seguridad fronteriza, combatir la pesca ilegal y contribuir a la defensa de los derechos de Vietnam en sus espacios marítimos sujetos a su jurisdicción. Se estima de los más de 100.000 barcos / embarcaciones vinculadas a la pesca y otras actividades económicas en el mar, solo unos 8.000 con sus tripulaciones forman parte de la milicia marítima y organizaciones de defensa costera local. Asimismo, se diferencia de su contraparte china, dado que los vietnamitas emplean sus milicias navales con tácticas reactivas y defensivas, ante incidentes con barcos chinos tanto de la milicia como de la Guardia Costera.

En los ejemplos citados, el disponer de una marina mercante permite, disponer con medios y personal, en caso de crisis, pueden ser movilizados y permite reforzar/complementar los medios existentes de las marinas militares de una manera flexible. Los ejemplos de China y Vietnam, ponen de relieve el empleo de buques civiles como herramienta para materializar los intereses nacionales en los espacios marítimos, además de implementar estrategias de zona gris, en áreas sujetas a disputa de soberanía, a una escala manejable, evitando conflictos de mayor magnitud y a un costo moderado.

En base a las experiencias descriptas, Argentina, no solo debe reconstruir su marina mercante, que impacta en el desarrollo del país, sino que contribuirá a la defensa de sus intereses marítimos, sino que precisa capacidades en materia de transporte marítimo en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El Comando de Transportes Navales e Instrucción (COTN) está en una situación crítica, contando como unidad de transporte el rompehielos ARA Almirante Irízar, reduciendo a la mínima expresión las capacidades de sostén logístico del Instrumento Militar, ni cumplir su misión secundaria, emplear los medios que tenía para el transporte marítimo en áreas de interés nacional.

La Flota Auxiliar de la Armada Argentina. Propuesta. Concepto.

El Comando de Transportes Navales – creado por el decreto 6340/52 – a instancias del entonces ministro de Marina, almirante Olivieri, donde señala las misiones de dicho organismo: “satisfacer los requerimientos de transporte marítimo para el sostén logístico y operaciones de la marina de Guerra y de las otras Fuerzas Armadas de la Nación”, además de cumplir “la función supletoria de abastecer el tráfico marítimo de interés nacional. De este modo se configuraba un modelo operativo basado en capacidades militares de uso dual: civil y militar.”

En primer lugar, urge la recuperación de capacidades del COTN. A lo largo de su historia, llevó a cabo diversas actividades relevantes tales como el sostén logístico de las bases y puertos ubicados en la Patagonia, de las campañas antárticas de verano, operaciones militares propiamente dichas, transporte comercial, reabastecimiento en el mar, disponiendo de medios adecuados para llevarlas a cabo. La falta de inversiones, trajo aparejado que los medios disponibles al ser dados de baja por la finalización de su vida útil no fueran reemplazados en tiempo y forma, con la pérdida de valiosas capacidades, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para el mantenimiento de la presencia del Estado en áreas de valor estratégico.

Nuestra propuesta se inspira en el modelo de la Real Flota Auxiliar de la Marina británica, por el cual el COTN – Flota Auxiliar tenga una amplia gama de misiones, con medios propios como arrendados, compuesto especialmente por tripulaciones civiles, reservistas navales y del cuadro permanente. Los costos de su mantenimiento, serán compensados por la función supletoria de abastecer el tráfico marítimo de interés nacional, que permitirá no solo apoyar el desarrollo de áreas de importancia estratégica, sino capacitar tripulaciones.

En cuanto a las capacidades – sobre la base de la Directiva de Defensa de 2021 – se requieren los siguientes tipos de unidades:

Ø Buque polar. Existe una propuesta publicitada en diversos medios especializados de Aker Artic. Esta empresa finlandesa presentó su propuesta del Buque Logístico Antártico ARC 133 de unas 5.000 toneladas. Estaba previsto su construcción en Tandanor – CINAR.[1] Creemos conveniente aplicar, llegado el caso que se construya en dicho astillero, se lleve a cabo aplicando el concepto PIFLO, propuesto por el ingeniero Raúl Podetti. [2]

Ø Buque petrolero. La baja del Ingeniero Krause, como surge del decreto 2041/2015, llevó al Astillero Río Santiago a presentar una propuesta de un barco, el ARS 8000 de 8.000 toneladas.[3]

Ø Buque de carga general: del tipo ARS RO – LO 7000, propuesto por Astilleros Río Santiago de 7.000 toneladas y 131 metros de eslora. Su configuración permitiría cumplir funciones tanto militares como civiles. Estamos hablando de un buque portacontenedores con capacidad roll on roll off. [4]

Ø Buque de transporte de contendores tipo feeder entre 5.000 a 10.000 toneladas. Estos son medios que conectas puertos de menor tamaño con otros más grandes, o hub, donde se transbordan contenedores a buques de mayor tamaño.

Ø Buques tipo LCU (buque de desembarco utilitario) Es ideal para el transporte de personal, equipos, cargas secas, que pueden descargarse mediante Ro -Ro o con una grúa de cubierta. El cuanto a los desplazamientos, surgirá de requerimientos derivados del planeamiento. Estos medios pueden brindar apoyo a pequeñas comunidades costeras (marítimas y fluviales). En caso de conflicto/crisis, son medios aptos para el transporte de tropas, blindados, artillería, medios motorizados, etc.

Ø Buques tipo Supply (buque de suministro/apoyo): son buques especializados diseñados para operar en el océano y cumplen múltiples funciones. Pueden servir como apoyo a plataformas, manejo de anclas, construcción, mantenimiento, etc. La Flota Auxiliar británica convirtió un buque de este tipo de 6.000 toneladas en un barco de vigilancia oceánica multifunción o MROSS, convertido para albergar submarinos no tripulados. Entre sus misiones está la vigilancia y seguridad de cables y oleoductos/gasoductos submarinos. Esto es un ejemplo de la versatilidad de este tipo de buques.

Este tipo de buques por sus prestaciones, otorgarían a Transportes Navales un alto grado de flexibilidad en el empleo de los medios, tanto para la defensa nacional, como para acciones de fomento. Esto último permitirá obtener recursos para el sostenimiento de la Flota Auxiliar propuesta, además de contribuir al adiestramiento y capacitación de las tripulaciones, tanto civiles como militares, sumando horas de navegación. En su momento barcos del COTN llevaron cargas comerciales, entre diversos puertos argentinos como también a países limítrofes. En este contexto, consideramos pertinente que la Armada tenga participación en el desarrollo del Corredor Marítimo Austral, donde buques de la Flota Auxiliar- COTN, del tipo roll on – roll off podrían ser empleados. El fundamento reside en la posibilidad que las provincias involucradas podrían contribuir a financiar tanto la adquisición de los barcos o su operación. En caso de conflicto o crisis, uno de los buques adquiridos podría ser desplegado en apoyo a las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que dicho proyecto fue declarado de interés nacional, por la Ley 26.776 de 2012. Por razones políticas y de presupuesto, no fue puesto en marcha. La reducción de la dependencia de la conexión entre el continente y la provincia de Tierra del Fuego, de utilizar la ruta a través de Chile, tiene su impacto, evitando la posibilidad de interrupciones, además de afectar la libre circulación de mercaderías y personas por los controles aduaneros. Asimismo, la construcción de terminales y obras portuarias para el citado Corredor, pueden ser también de interés de la defensa nacional.

El anuncio del establecimiento de una ruta marítima entre Ushuaia y La Plata, por medio de la empresa Patagonia Shipping Lines, es un ejemplo de la necesidad de una ruta de cabotaje entre los puertos del sur y la región del Plata.

El potencial minero y energético de la Patagonia, sin ninguna duda demandará, inversiones en infraestructura portuaria y una flota de cabotaje para el transporte de minerales, petróleo y otros productos hacia los grandes centros de consumo. Esto puede beneficiar a la Flota Auxiliar – COTN propuesta, dado que sus buques podrán ser contratados por operadores privados o los estados provinciales para cubrir diferentes rutas marítimas nacionales como regionales. Los recursos generados contribuirán a financiar el mantenimiento y operación de las unidades de dicho componente militar. En cuanto al desarrollo portuario, esto se vincula con la “preparación territorial” un aspecto olvidado en la Defensa Nacional en Argentina, permitiendo la existencia de instalaciones para apoyar el despliegue de medios navales, como también en tiempos de emergencia/crisis, disponer de estructuras aptas para el apoyo logístico de elementos militares de mayor magnitud a los existentes en el teatro de operaciones austral. Ello no impide la necesidad de llevar a cabo la construcción de la base naval Caleta Paula. La legislatura de la Provincia de Santa Cruz aprobó una ley 3939 declaró de interés público provincial la obra y puesta en funcionamiento del astillero de reparaciones y construcciones de Caleta Paula.[5] La empresa SPI, que opera en dicho puerto, aspira a operar un syncrolift con capacidad de 10.000 toneladas de levante. Estamos frente una obra de impacto estratégico, que por sus prestaciones podrá apoyar los despliegues de los buques de la Armada. Las instalaciones portuarias son aptas para buques de 140 metros de eslora. Por ende, es apto para los buques logísticos propuestos en este trabajo.

Los Transportes Navales solo operaría en el ámbito marítimo, sino también fluvial, donde la presencia naval es muy limitada. Los medios son exiguos y anticuados. La Armada desarrolla históricamente en localidades ribereñas, la campaña sanitaria, donde intervienen diversas agencias, dado que los beneficiarios, recién apoyos de otras agencias del estado (documentos de identidad, asistencia social, etc.). El incrementar los medios, especialmente con capacidad de transporte, permitirá el incremento de los medios destinados a dichas Campañas, facilitar el despliegue de las fuerzas armadas en casos de emergencias y también brindar apoyo a las fuerzas de seguridad, además de satisfacer requerimientos de transporte civil, con su impacto para el desarrollo de poblaciones ribereñas y en el entrenamiento de tripulaciones.

La Flota Auxiliar – COTN, podrá ser una herramienta para el entrenamiento de reservistas. Los egresados de la Escuela de Náutica, son oficiales de la reserva naval. Esto facilitará en caso de conflicto, ser movilizados y quedar bajo jurisdicción militar. El marco legal vigente, habilita también, con un curso correspondiente que egresados de las escuelas Nacional Fluvial y Nacional de Pesca, puedan ser reservistas navales. Los beneficios de ser parte de la Flota Auxiliar, no solo será percibir la remuneración que otorgue la Armada, sino en los casos que los buques y tripulaciones sean contratados para actividades comerciales, deben percibir una compensación que los equipare con las tripulaciones de operadores privados.

El desafío de financiar la construcción de la Flota Auxiliar.

El área de Defensa tiene un presupuesto fagocitado por costos de personal, agregándose el clima de austeridad fiscal, que impide plantear incrementar el gasto público para adquirir nuevos medios. El Fondo Nacional de Defensa, constituiría una herramienta ideal para financiar la adquisición de nuevos buques. Consideramos pertinente crear un fondo fiduciario, con aportes del Tesoro Nacional y recursos provenientes de la venta de bienes estatales, destinado exclusivamente a financiar la construcción de los barcos para la Flota Auxiliar.

Los estados provinciales interesados en impulsar líneas de cabotaje marítimo/fluvial, podrían ser fuente de financiamiento en la construcción de buques para la Flota citada. En otras palabras, el ahorro se canaliza en el impulso a la industria, generando empleo, unido al desarrollo de capacidades de interés tanto para el desarrollo de áreas de valor estratégico como la defensa nacional.

Las líneas marítimas/fluviales donde operen medios de la Armada, tendrán como finalidad el fomento, por ende, estará destinada a complementar al sector privado, no a competir con este. El abrir la posibilidad que armadores privados contraten buques de la Flota Auxiliar, permitirá obtener recursos para su mantenimiento, además de incentivos económicos para sus tripulaciones.

En base al modelo MSP de Estados Unidos, proponemos crear algo similar en Argentina, lo que requerirá algunos cambios en la legislación. El programa de buques de reserva naval (BRN) consistiría en:

Ø Incentivos fiscales y líneas de crédito para la construcción de buques de ciertas características y capacidades por parte de operadores privados. Aspectos que podrán incluir deducciones en ganancias e IVA por inversión en la adquisición de nuevas embarcaciones.

Ø Incentivos en materia de seguridad social, con deducciones/créditos fiscales para la contratación de personal para tripular buques adquiridos en el marco del Programa BRN.

Ø Los buques, pabellón y tripulación deben ser argentinos.

Ø La adhesión al programa significará disponibilidad de los buques para necesidades de la Flota Auxiliar en emergencias y/o crisis. El Estado Nacional pagará el gasto que corresponda el fletamiento/charteo de los buques movilizados.

Ø El número de buques sujetos al programa dependerá del planeamiento correspondiente.

LCU 40 ofrecido por Swiftships al mercado internacional. Una opción para la Argentina y factible de construirse en el país |

La Nueva Flota Auxiliar de la Armada Argentina

La Directiva de Defensa de 2021, sostiene la necesidad de incrementar las capacidades de transporte táctico y estratégico, en el marco de las misiones principales y complementarias, destacándose la importancia del apoyo logístico a la presencia en el Sector Antártico Argentino. El “Escenario Sur” la citada Directiva la considera un área de carácter autónomo en el marco de la Misión Principal del INSTRUMENTO MILITAR y cooperativa en cuanto al apoyo a otras agencias del Estado en el marco de las Misiones Complementarias. Tal como fue descrito en el Capítulo II de la presente Directiva, este último escenario constituye un sistema geoestratégico que comprende a la PATAGONIA ARGENTINA, al SECTOR ANTÁRTICO NACIONAL, al ATLÁNTICO SUR y a las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR y SÁNDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITÍMOS E INSULARES correspondientes. Ello tiene una serie de desafíos, especialmente en materia de infraestructura, donde cobra relevancia el transporte marítimo. La situación actual es crítica, donde prácticamente el Comando de Transportes Navales solo existe en el papel.

Las políticas en nombre de la “reforma del Estado” y la “desregulación” en un sector de valor estratégico, terminó con la marina mercante reducida a la mínima expresión – unos 40 buques de diversos tipos – impactando en el desarrollo del país, como también en la defensa nacional. Una crisis de magnitud, sería imposible movilizar los recursos de la marina mercante como lo fue en 1982. Hemos llegado a una situación donde no solo está afectado el sostén logístico de las bases en el sur del país, sino las campañas antárticas, esfuerzo que recae mayoritariamente en el rompehielos ARA Almirante Irízar.

En este trabajo proponemos reconstruir el Comando de Transportes Navales, como una Flota Auxiliar, con mayores capacidades, destinadas a no solo a satisfacer aspectos logísticos de las Fuerzas Armadas, sino incrementar la presencia del Estado en áreas de valor estratégico desarrollando una serie de actividades, que irán desde participar en la conexión entre el continente y la provincia de Tierra del Fuego, líneas marítimas y fluviales de fomento, campañas de apoyo a la comunidad, junto con el desarrollo de una nueva base naval (Caleta Paula), que contribuirá a extender el radio de acción de la Flota de Mar (FLOMAR). Ello demandará una serie de medios con ciertas capacidades, que van desde un buque polar para las campañas de verano; un buque tanque, vinculado a brindar apoyo a los medios de la FLOMAR; buques de carga general, aptos para cubrir la línea Buenos Aires – Ushuaia; buques tipo Supply, medios aptos para el empleo de submarinos autónomos, apoyo a buzos, operar como buque taller, etc; barcos LCU (embarcación de desembarco utilitaria), aptos para operaciones anfibias, como también poder ser empleados en apoyo a poblaciones ribereñas; Buque de transporte de contendores tipo feeder. Las tripulaciones estarán compuestas por personal de marina mercante, reservistas como personal del cuadro permanente.

La Flota Auxiliar, permitirá entrenar personal de la reserva naval, como también de la marina mercante, siendo este último caso, tanto para el ámbito civil, como también eventuales reservistas de la Armada en caso de crisis.

Los recursos impedirán disponer de todos los medios necesarios, es por ello, a través de un programa de incentivos, la marina mercante podrá complementar con sus barcos, capacidades que sean necesarias. Esto servirá también como herramienta para promover la expansión de la flota mercante argentina e impulsar las construcciones navales, con su impacto en el desarrollo.

Bibliografía

COSTA CASALINS, Alberto (1958): Los transportes navales y la costa sud. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: https://share.google/2mi5IXZGEmrEnrUtD.

DE LUCA, Cesar Alberto (2021). Los transportes navales modernos para la realización de las operaciones de las Fuerzas Armadas. (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FERNANDEZ VEGA, Manuel: “Marina Mercante y Operaciones Navales” en Revista Marina 1/92, Santiago de Chile, 1992.

LOMO, Diego Gastón (2021): La modernización del Comando de Transportes Navales (COTN) para contribuir al sostén logístico de las Fuerzas Armadas. (Trabajo Final Integrador). Escuela de Guerra Naval. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible: https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2105.

MILIA, Fernando: Estrategia y poder militar: bases para una teoría estratégica. Instituto de Publicaciones Navales. 1965.

PODETTI, Raúl Rafael y Raúl Eugenio: Industria Naval Argentina – 100 años. Edición del Autor. Buenos Aires, 2018

.

Por Arthur González.

Las autoridades sanitarias cubanas reportan desde julio 2025 la presencia e incremento del virus del Chikungunya, situación que no se detectaba en la Isla desde el año 2015.

El brote actual de esta arbovirosis se detectó en la provincia de Matanzas, donde está enclavada la playa de Varadero, uno de los destinos turísticos de sol y playa más importantes del país, con el mayor número de visitantes al ser considerada entre las mejores playas del mundo según instituciones internacionales, con excelentes hoteles administrados por prestigiosas cadenas internacionales.

Los primeros casos diagnosticados fueron en el municipio de Perico, seguido en el de Máximo Gómez, ambos en Matanzas.

¿Será una causalidad la aparición de este brote en esa provincia, que puede afectar la mayor entrada de divisas al país en momentos de la crisis económica que atraviesa Cuba?

Eso sucedía precisamente en la etapa donde el Ministerio del Turismo cubano lanzaba en varias ferias internacionales de Asia, Europa y América Latina, la campaña de la temporada de verano y de invierno para el turismo internacional.

El brote avanzó rápidamente en los municipios de Matanzas y Cárdenas, donde reside la mayor parte de los trabajadores del turismo en Varadero, los que pueden enfermarse y transmitirla a los turistas, pues el vector son los mosquitos Aedes Aegypti y el Culex, muy abundantes en esta época del año.

Llama la atención que el martes 30 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos haya emitido una alerta sanitaria para sus ciudadanos en Cuba ante el brote de Chikungunya, cuando los estadounidenses tienen prohibido viajar a la Isla como turistas y el presidente Donald Trump eliminó las licencias que permitían visitar Cuba, lo que traslada una alarma a todos los posibles visitantes de otras partes del mundo.

Dicha alerta fue respaldada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), subrayando “la necesidad de reforzar las precauciones para quienes tienen prevista una estadía en el país”, compartido por la embajada en La Habana bajo el argumento de dar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses. A la nota le añadieron los síntomas, riesgos específicos y directrices sanitarias, recomendando no viajar a mujeres embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o afecciones cardíacas.

¿Por qué esta alerta cuando es mínimo el número de visitantes estadounidenses a la Isla?

El CDC publicó en su sitio web una información relevante para viajeros, en la cual invita a consultar el apartado específico sobre “Chikungunya en Cuba”. Además, Vax-Before-Travel en su actualización sanitaria de septiembre de 2025, incluyó a Cuba junto a otros países con brotes activos, entre ellos varias regiones de África y Asia.

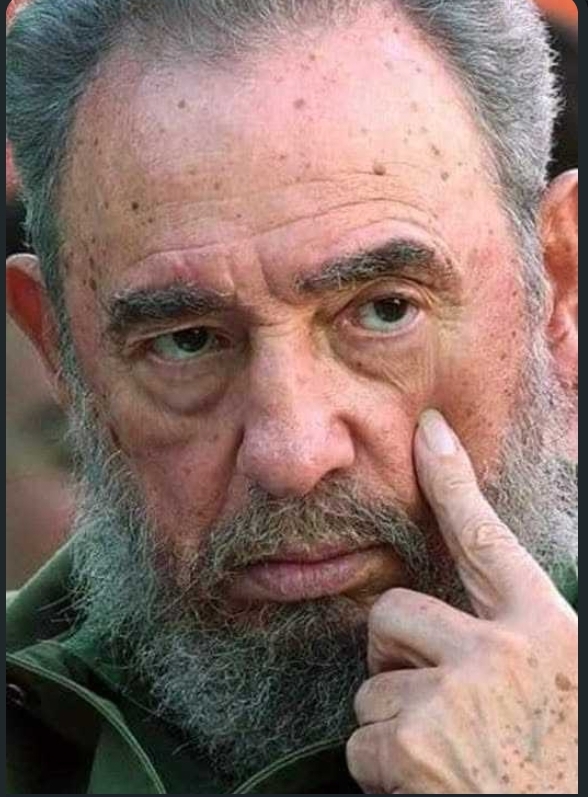

Este brote nos obliga a recordar lo sucedido en mayo de 1981, cuando se detectó de manera similar la epidemia de Dengue Hemorrágico, sepa Nueva Guinea 1944-02 creada en laboratorios yanquis, donde en poco más de cuatro meses se diagnosticaron 344,203 casos del serotipo 2 del virus del Dengue, que causó la muerte de 158 personas, de ellas 101 niños.

Los primeros casos fueron detectados en el municipio Boyeros, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional José Martí, algo similar al brote del Chikungunya en Matanzas, también cerca del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, por el que arriban y parten más del 70 por ciento de los turistas que visitan el balneario de Varadero.

Nunca podremos olvidar lo que declaró en la Corte de New York en 1984 Eduardo Arocena, asesino terrorista de origen cubano y miembro de organizaciones anticubanas al servicio de la CIA:

“Pertenezco a un grupo cuya misión era la de obtener ciertos gérmenes patógenos e introducirlos en Cuba”. (página 2189, 1984. Expediente 2 FBI-NY 185-1009).

William Turner, exagente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Warren Hinckle, destacado periodista, escribieron un libro donde afirman que Estados Unidos utilizó la guerra biológica contra Cuba durante la administración de Nixon y que la CIA comprometió a Estados Unidos, en una guerra secreta no declarada e ilegal contra Cuba durante más de 20 años.

Cuba ha sido víctima de decenas de acciones de guerra biológica de Estados Unidos para afectar su economía, como fue la fiebre porcina africana por la cual hubo que sacrificar en dos ocasiones la masa porcina y el actual brote también puede afectar el turismo, un sector que desde hace algunos años es blanco de fuertes campañas mediáticas para tratar de impedir la entrada de dinero al país e incluso presiones sobre líneas aéreas, agencias de reservaciones y otros receptivos que promocionan el turismo hacia la Isla.

El Chikungunya se detectó por primera vez en 1952 en Tanzania y Cuba nunca padeció de ese virus hasta hace muy pocos años.

Por tanto, estas epidemias no pueden ser tan casuales, porque la guerra biológica contra Cuba tiene larga data y siempre con el fin de dañar su economía.

No se equivocó José Martí al apuntar: “Las verdades reales son los hechos”.