Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro (Analista colaborador del CREI. (Argentina)

ESTRATEGIA Y DEFENSA Reflexiones y Análisis

Blog de Artículos, trabajos de investigación, dedicados a temas de Defensa Nacional, Seguridad Internacional, Conflictos, Historia Militar, Geopolítica, Intereses Nacionales

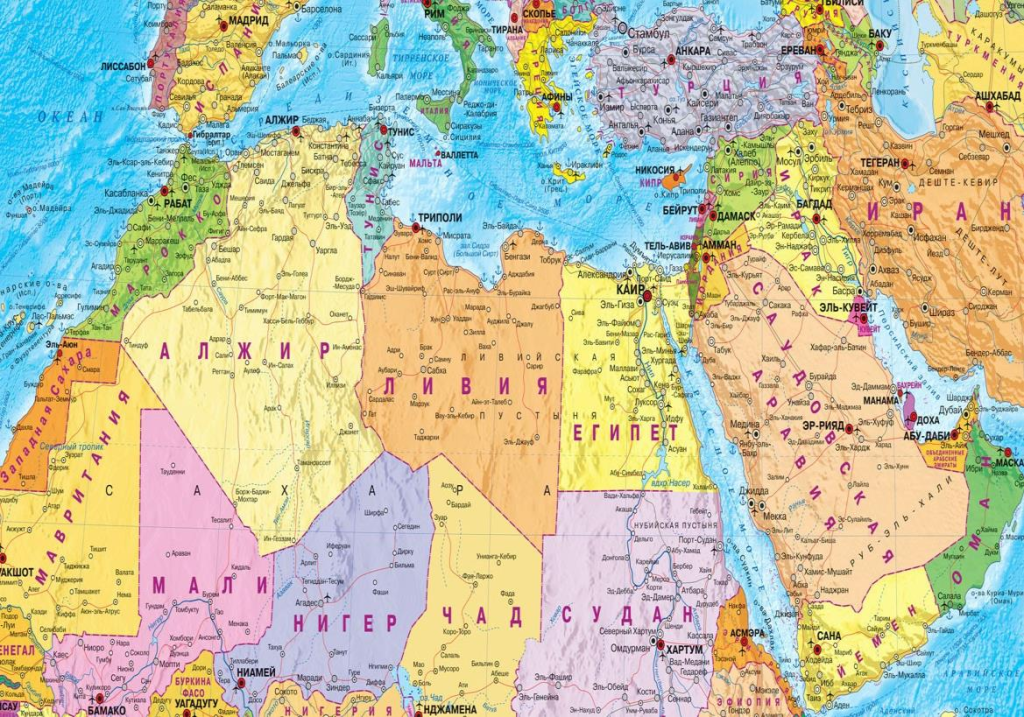

El conflicto de Chad y la guerra de las “Toyota”

Chad desde su independencia en 1960, se ha visto azotado por guerras civiles e inestabilidad institucional. En este trabajo repasaremos dos conflictos que afectaron al país: la primera guerra civil (1965-1979) y la guerra con Libia (1978-1987). Este último conflicto también conocido como “guerra de las Toyota” por el empleo de camionetas tipo pick up como plataforma militar por parte de las fuerzas chadianas ante los libios.

Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro

En agosto de 1960, Chad se independizaba de Francia, en una situación muy precaria. El país carecía de infraestructura, sin cuadros profesionales para la administración pública, divisiones étnicas y religiosas y una economía de subsistencia atada a las exportaciones de algodón. Las tensiones entre las poblaciones del norte, islamizadas y las negras del sur, parcialmente cristianizadas o animistas, pero de tendencia progresista, pronto saldrían a la luz. Su primer presidente, un maestro de escuela del sur, François Tombalbaye[1], pronto se transformó en un dictador, donde el clientelismo y la corrupción estuvieron a la orden del día. En 1961, el nuevo presidente inició un proceso de concentración de poder, fusionando el Partido Nacional Africano con el Partido Progresista de Chad (PPT por sus siglas en francés) creando la Unión Progresista del Chad, sentando las bases para un régimen de partido único. La oposición fue brutalmente reprimida, generando un hondo malestar en el norte. Bajo el pretexto de una supuesta conspiración en el norte, la Asamblea Nacional fue disuelta en 1963, fue decretado el estado de excepción, miles de opositores fueron arrestados y se impuso un régimen de partido único. En diciembre de 1963, en las elecciones solo pudieron presentarse los candidatos del oficialismo.

| François Tombalbaye. Primer presidente de Chad. Sus marcas en el rostro, forman parte de un ritual de iniciación de su grupo tribal, que quiso imponer a chadianos de otras etnias. |

Los abusos del gobierno central, la política tributaria, donde fueron marginados los jefes tradicionales, no hizo más que alimentar el sentimiento de rebelión, generando disturbios, uno de los cuales, en 1965, tuvo como saldo 500 muertes. Las poblaciones islamizadas del este y norte del país, fueron completamente olvidadas por el gobierno, que favorecía a los habitantes del sur. El autoritarismo, un excesivo centralismo, la corrupción sentaron las bases para la rebelión, liderada por el Frente Nacional de Liberación del Chad (fundado en Sudán) conocida por sus siglas en francés FROLINAT, formada por distintas facciones, con intereses a veces divergentes, pero unidos por la determinación con acabar con el régimen de Tombalbaye. En un primer momento, Francia apoyó al gobierno de Yamena, mientras que los norteños recibieron ayuda del nuevo régimen libio liderado por el coronel Gadafi.

Las fuerzas armadas chadianas apenas tenían un ejército de 500 soldados, pertenecientes a los batallones coloniales, una fuerza aérea simbólica con un puñado de aeronaves con pilotos franceses. El gobierno contaba con la Guardia Nacional y Nómada, creada para proteger funcionarios e instalaciones del estado. Su comandante hasta 1975 fue el coronel francés Camille Gourvenec, oficial de inteligencia y responsable de un accionar violento contra los militantes del FROLINAT, incluyendo torturas y asesinatos extrajudiciales de opositores a Tombalbaye. Su segundo fue Pierre Galopin, también militar francés y hombre de inteligencia, asesinado por un “tribunal revolucionario” por órdenes de Hissené Habré, cuando iba a negociar la liberación de rehenes franceses y chadianos. La Gendarmería cumplía el rol de fuerza policial, pero de carácter militar, también bajo mando francés. La influencia de París era notable, luego de la independencia, existía un acuerdo de cooperación, incluyendo una cláusula secreta que habilitaba a la intervención militar francesa a pedido del gobierno chadiano. En el país africano había quedado una guarnición de 1.000 soldados franceses. Los servicios de inteligencia de Chad estaban en manos de los franceses, incluso el pequeño ejército chadiano estaba bajo el mando francés.

La guerra Civil 1965-1979.

El clima de rebelión se extendió a todo el país, la respuesta del ejército fue incendiar aldeas y una brutal represión que le costó la vida a cientos de personas. El régimen chadiano incrementó los impuestos, aumentó la presión sobre las poblaciones nómadas para financiar el gasto militar. En 1966, los tubu, pueblo norteño, adhirió a la rebelión, destacándose la figura de Goukouni Oueddei.[1] El presidente Tombalbaye no se confiaba mucho de sus soldados, indisciplinados y unidos por lazos étnicos – los sara del sur – que impulsó a contratar mercenarios marroquíes para su seguridad y en el asesoramiento francés. En 1968 la situación llegó a tal punto, que el gobierno de Chad solicitó apoyo a Francia. Arribaron pronto al país, 2.000 soldados y aviones A4 Skyraiders, empleados en operaciones de apoyo cercano a las tropas chadianas. Esto permitió que las fuerzas gubernamentales pudieran recapturar la ciudad norteña de Aouzou, evacuada por los insurgentes, que se retiraron a las montañas Tibesti, donde recibieron apoyo libio. Las fuerzas de Chad evacuaron la citada localidad, por temor a un ataque envolvente del FROLINAT. El vacío dejado impulsó a una creciente presencia libia, dado que Trípoli tenía reclamos territoriales sobre la denominada “Franja de Aouzou”, organizando escuelas, centros de salud, emitiendo documentos y brindando ayuda a la población.

El conflicto tuvo un carácter brutal entre las partes en conflicto: torturas, secuestros, mutilaciones, ejecuciones públicas, destrucción de aldeas. A pesar de eso, el avance del FROLINAT permitió que llegarán a la localidad de Mongo, cerca de la capital. La muerte en combate de Ibrahim Abatcha, en 1968, líder del citado movimiento insurgente, generó una dura pugna de poder entre las facciones que lo componían. El liderazgo personalista de Abba Siddick, llevando a que los distintos grupos que formaban el FROLINAT se dividieran en distintos grupos armados, destacándose el Primer Ejército de Liberación de Ahmat Acyl, formado por árabes y ubicados en el Este, y el Segundo Ejército de Liberación, formado por la etnia tubu, en el oeste y norte, liderado por Goukouni Oueddei y Hissène Habré.[2] Este último tenía amplia autonomía política y operativa del FROLINAT. El Primer Ejército mantuvo conexión con Siddick, pero no impidió que se dividiera en facciones armadas, tanto en el este como en sur del país.

En 1969, Chad estaba al borde del colapso. El gobierno ya no contralaba el norte y este del país, obligándolo a solicitar mayor ayuda a Francia. El temor de París de un colapso del régimen de Tombalbaye (reelecto en una parodia de elecciones presidenciales). Las condiciones de los franceses eran inaceptables para el presidente chadiano, era colocar no solo al ejército chadiano bajo mando de Francia, sino el control de la administración pública, pero finalmente aceptó las condiciones, que terminaron en el desembarco de una misión civil destinada a la reforma del estado chadiano. El norte del país quedó bajo control militar francés. Las tensiones entre franceses y chadianos, llevaron a la salida del general Michel Arnaud y su reemplazo por el general Edouard Cortadellas, con experiencia en Indochina y Argelia. El entrenamiento y calidad profesional de las fuerzas francesas se hicieron sentir y con los recursos limitados que disponían generaron graves pérdidas a la insurgencia. La Operación Bison finalizada en 1972, causó millares de muertos en las filas rebeldes, incluyendo civiles. El uso de helicópteros artillados, permitió actuar con mayor eficacia contra las guerrillas, que quedaron confinadas a las montañas Tibesti.

.png)

Los franceses exigieron cambios políticos al régimen chadiano. Este solo hizo algunas concesiones de designar políticos norteños en el gabinete, liberar algunos presos políticos y mejorar las relaciones con jefes rurales. No obstante, la corrupción, la miseria y la falta de políticas de desarrollo, fueron una constante.

La situación parecía estabilizada, hasta en 1970, la Conspiración del Príncipe Negro, liderada por el heredero del trono libio, Abdallah al-Abid al Senussi, lanzó una operación con 200 disidentes libios refugiados en Chad contra la localidad de Sabha con el objetivo de acabar con el nuevo régimen libio. Gadafi consideró esto parte de una maniobra israelí y decidió intervenir directamente en Chad, siendo el primer objetivo, el reemplazo del régimen político. En agosto de 1971, un golpe de militares por libios fue abortado por las fuerzas leales de Tombalbaye. Las relaciones libio chadianas se deterioran rápidamente y Trípoli apoyó abiertamente al FROLINAT. En noviembre de 1971, estallaron protestas estudiantiles, el gobierno actuó con dureza. El nuevo jefe del ejército, fue Félix Malloum, quién en unos años tendría un papel destacado en la política.

La sequía, los disturbios, la incompetencia del gobierno y la crisis financiera, obligaron a Tombalbaye a negociar con Libia un acuerdo, por el cual secretamente se comprometía a ceder la Franja de Aouzou, a cambio de ayuda económica y romper relaciones con Israel. La medida fue muy mal vista por el ejército. El gobierno francés redujo la misión a la mínima expresión, incluyendo la salida del general Cortadella. La Operación Languedoc, la última llevada a cabo por los franceses, en 1972, contra el Primer Ejército de Liberación, generando importantes daños, pero no logró destruir la organización por completo. Mientras tanto Tombalbaye se volvió cada vez más crítico con el ejército y ordenó el arresto de numerosos oficiales.

En 1973, el jefe de estado mayor del ejército, general Malloum, fue arrestado por “brujería” siendo acusado de sacrificar animales. Lanzó un programa de “africanización” de nombres y topónimos, fue exigido a militares y funcionarios, a realizar rituales de iniciación tradicionales en las tribus sara, a la que pertenecía el presidente. La sequía, los fracasos económicos, las tensiones étnicas y los temores por un golpe de estado, alimentaron la desconfianza entre el presidente chadiano y el ejército. En abril de 1975, oficiales subalternos del ejército chadiano se levantaron contra el gobierno, pronto el general Noël Milarew Odingar, lideró el golpe. El presidente Tombalbaye fue asesinado por los golpistas, que llevaron al general Malloum como presidente del país.

El régimen de Malloum buscó reconciliarse con los rebeldes, solo lo logró en parte y pidió el retiro de parte de la misión francesa. Por otro lado, escaló en conflicto con Libia, al dejar sin efecto los acuerdos de 1972. Este grave error de cálculo, lo dejó expuesto. Las fuerzas chadianas eran incapaces de lidiar solas con la insurgencia que recibió una importante ayuda libia. Nuevamente, el gobierno de Chad recurrió a la ayuda francesa, que perdieron dos aviones de ataque SEPECAT Jaguar en su lucha contra la insurgencia sureña. Egipto, presidido por Sadat, temeroso de la influencia libia en Chad, envió ayuda militar al gobierno militar chadiano. En 1978, el Consejo Militar Supremo logró un acuerdo con Hissené Habré, entonces líder rebelde, que se transformó en primer ministro. La relación Malloum- Habré quedó resquebrajada definitivamente en 1979, terminando en un enfrentamiento en las calles de Yamena entre facciones favorables a dichos líderes. Hubo matanzas de musulmanes y el caos reinó en la capital chadiana. El país se sumergió en el caos. Malloum se exilió a Nigeria. En marzo de 1979, en la ciudad de Kano, en dicho país, donde fueron convocadas las diversas facciones chadianas: FAN de Habré, el FAP de Oueddei, Malloum en representación del gobierno y el “Tercer Ejército de la FROLINAT”, más conocido como el Movimiento Popular por la Liberación de Chad (MPLT). Las facciones pro libias se opusieron a dicha conferencia de paz. En agosto de 1979, el acuerdo de Lagos, abrió las puertas para la formación del Gobierno de la Unión Nacional de Transición o GUNT Las principales figuras de este gobierno fueron Goukouni Oueddei, nombrado presidente y Hissène Habré, en calidad de ministro de defensa. El GUNT estaría caracterizado por ser un gobierno tan solo en nombre y por la rivalidad entre Oueddei y Habré.

El GUNT entró en crisis en 1980, cuando facciones de Oueddei y Habré combatieron abiertamente en Yamena. Libia intervino directamente desplegando a unos 9.000 efectivos, gracias al asesoramiento soviético y de Alemania Oriental, pudieron operar a más de 1.000 km de sus bases en apoyo al GUNT. Habréfue derrotado y se exilió a Camerún. Pronto el GUNT acercó posiciones con Libia, para luego alejarse y confiarse en una fuerza de paz africana. Habré con apoyo de Francia y Sudán, reconstituyó sus fuerzas, lanzando una nueva ofensiva desde el este. El retiro de las tropas libias, dejaron a Oueddei en una situación endeble. La Fuerza Interafricana de Paz no fue garantía, para que Habré lanzara una ofensiva a gran escala, con apoyo de Egipto, Francia, Sudán y Estados Unidos. Ante la pasividad de las fuerzas de paz, en junio de 1982, Habré y sus Fuerzas Armadas Nacionales tomaron la capital, provocando la salida del GUNT y de Oueddei a través de Camerún. Pero pronto aparecerían en Libia, logrando la adhesión de ocho de los once grupos armados que apoyaban al GUNT, creando el Ejército de Liberación Nacional (o ELN).

Entre 1982-83, las fuerzas de Habré atacaron a ELN en las montañas Tibesti, siendo rechazado. El contragolpe vino en junio de 1983, donde las fuerzas de Oueddei capturaron la estratégica localidad de Faya, avanzando rápidamente hacia posiciones que controlaban las rutas hacia Yamena. Esto desató la alarma en Francia, que envió ayuda a Habré con armamento y 250 soldados del Zaire (hoy República Democrática del Congo). La Operación Manta estableció una línea en torno al paralelo 16 como límite máximo al avance libio, siendo considerada una “Línea Roja” que París no toleraría que se cruzara, bajo la amenaza de una intervención directa de mayores proporciones. La ayuda de Estados Unidos, Francia y Zaire, permitió a Habré y las fuerzas armadas nacionales de Chad o FANT recuperar territorio perdido, generando varias derrotas a las fuerzas de Oueddei. El 10 de agosto, el ELN con apoyo aéreo libio recuperó Faya, defendida por 5.000 soldados. Los franceses acudieron en ayuda a Habré con 2.700 soldados y aviones de ataque a tierra Jaguar. Finalmente libios y franceses asumieron el compromiso de retirar sus fuerzas. Gadafi interpretó la actitud francesa como una victoria propia y optó por incrementar la presencia libia en el norte de Chad, con el objeto de anexar la Franja de Aouzou, algo inaceptable políticamente para la Organización de la Unidad Africana y por parte de los sectores chadianos cercanos a Trípoli.

En la base de Ouadi Doum, los libios construyeron una pista de 3.800 m de longitud, desplegaron defensas antiaéreas con sistemas SA – 6 y cañones ZSU 23-4, además de una red de estaciones radar en el centro norte de Chad. En diciembre de 1985, las fuerzas libias contaban con una fuerza de entidad de brigada, apoyadas por aviones de ataque liviano SF 260 y helicópteros CH 47C.

La guerra de las “Toyota”

En el impasse entre los años 1984-1986, el GUNT comenzó a sufrir deserciones y cuestionamientos al liderazgo de Oueddei. Habré mejoró su ejército y fortaleció su propia posición. Gadafi para evitar la descomposición del GUNT y mantener su cohesión, lanzó una ofensiva a gran escala con 10.000 efectivos (la mitad libios) concentrándose en las bases gubernamentales de Kouba Olanga, Kalait y Oum Chalouba. El 14 de febrero de 1986, los franceses lanzaron la Operación Epervier, con el arribo de 1.200 efectivos y varios escuadrones de aviones Jaguar, que se unieron a unidades del mismo tipo y un escuadrón con 8 cazas Mirage F1 C. La Marina Nacional francesa participó enviando un solitario avión de patrulla Breguet Atlantique, de suma utilidad para identificar objetivos militares libios. Pronto fue lanzado un ataque aéreo contra la base libia en Chad de Ouadi Doum. Sorprendiendo las defensas de la base, donde participaron aviones Jaguar y Mirage, que atacaron el aeródromo de Ouadi Doum con bombas de 250 kg y bombas antipista BAP 100, generando importantes daños, obligando a los libios a suspender las operaciones por varios días. El ataque francés tuvo su respuesta por parte de Libia por medio de un bombardero Tu 22, que atacó el aeropuerto de la capital chadiana, Yamena con bombas de 500 kg, en el momento que arribaban tropas francesas. Los daños provocaron retrasos en el despliegue militar galo. París con aviones C-5 Galaxy de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, trajo al Chad sistemas de defensa antiaérea MIM-23B I-Hawk, para mejorar la protección del aeropuerto, agregándose dos Jaguar adicionales y un avión de reabastecimiento KC135. Las fuerzas chadianas se vieron reforzadas con misiles antiaéreos Redeye.

El ataque de Estados Unidos – Operación Cañón Dorado – a bases libias en 1986, en el Golfo de Sirte, impactaron en las operaciones en Chad. El poder aéreo de Libia quedó afectado, incidiendo negativamente en el teatro de operaciones chadiano.

Las derrotas sufridas por la coalición GUNT – Libia, provocó la disolución de las fuerzas de Oueddei. Este pronto entró en conflicto con los libios y la mayoría de los combatientes de las facciones del FROLINAT se pasaron a las filas del gobierno de Chad. El error de cálculo de Gadafi, llevó a que los antiguos enemigos hicieran causa común contra Libia, vista como un invasor, por sus pretensiones sobre la región norte del Chad, especialmente la franja de Aouzou, que había sido anexionada unilateralmente por Trípoli. Las fuerzas del GUNT y Habré hicieron causa común lanzando una operación en las montañas de Tibesti, siendo un éxito parcial, dado que Libia contaba con un importante dispositivo militar. En apenas tres meses Habré pudo recuperar gran parte del norte del Chad.

A principios de 1987, los libios mantenían una importante presencia en el norte, con unos 8.000 soldados y 300 tanques T-55 y T -62, aviones de combate y helicópteros de ataque Mi -24. La falencia del dispositivo residía en su despliegue, de carácter disperso y la carencia de unidad de mando (estaban organizadas en dos grupos operativos). La razón de esta peculiar organización era por su misión de asistencia a las fuerzas del GUNT, agregándose la desorganización y una moral en caída. La desconfianza del régimen de Gadafi hacia sus militares por el temor a un golpe de estado, afectó seriamente la calidad profesional de las fuerzas armadas, donde prevalecía la lealtad tribal y política, sobre la idoneidad.

Los libios tenían que lidiar con las fuerzas chadianas con amplia experiencia militar luego de años de luchas, conocedoras del teatro de operaciones, motivadas por considerar la guerra como una causa nacional contra la invasión extranjera. Francia brindó un eficaz apoyo aéreo, además de una importante ayuda militar que incluyeron 400 pick up Toyota y Land Rover, adaptada a las operaciones en el desierto, misiles antitanque MILAN. Para el otoño de 1986, la mayor parte del centro de Chad, incluidos los aeródromos de Aouzou, Bardai, Zouar y Yebbi Bou, estaba de nuevo bajo el control de Yamena. En noviembre de 1986, los libios lanzaron una contraofensiva recuperando gran parte del norte.

En enero de 1987, las fuerzas chadianas concentraron en la localidad de Fada, fuertemente defendida por tropas libias. En la madrugada del 2 de enero el joven general chadiano Hassan Djamous, lanzó un ataque por sorpresa con una fuerza formada con pick up Toyota Hilux, desde diferentes puntos, las fuerzas libias apoyadas por tanques T-55 y T-62, se vieron inmersas en una lluvia de fuego de ametralladoras pesadas 14.5 mm, cañones de 23 mm y misiles MILAN. El factor sorpresa, impidió que los defensores pudieran dar una respuesta coherente. Luego de veinte minutos, Djamous, ordenó el asalto de la infantería que avanzó en pequeños grupos, apoyados por el fuego de las Toyota. El balance fueron 781 libios muertos, 82 prisioneros; un número indeterminado de aliados chadianos a Libia muertos (entre estos no se tomaban prisioneros); 92 tanques T-62 y T-55 destruidos; 13 tanques capturados; la destrucción de 33 transportes BMP -1 y BTR 70, y otros capturados, más abundante material de artillería y morteros capturados o destruidos. Todo ello a costa de 18 muertos, 54 heridos y 3 camionetas destruidas de una fuerza de 3.000 soldados de la fuerza chadiana. La táctica aplicada por el general Djamous fue el emplear una importante masa de vehículos con gran poder de fuego (ametralladoras, cañones sin retroceso, lanzacohetes, cañones antiaéreos de doble uso, misiles antitanques). El empleo de medios civiles, dificulta su identificación, especialmente los medios destinados al reconocimiento, agregándose la posibilidad de desplazarse 200 km por día.

Las fuerzas chadianas eligieron diferentes rutas de forma que los diferentes grupos pudieran apoyarse entre sí, en caso que alguno de ellos se topara con una fuerza superior. En ese supuesto, los grupos confluyen desde sus rutas hacia la fuerza enemigo, buscando atacarla de manera simultánea y por los flancos. Alcanzado el objetivo el objetivo planeado, el ataque se ejecuta de forma convergente, intentando encontrar previamente rutas poco vigiladas o puntos débiles en las defensas. El factor sorpresa, la relativa facilidad de enmascaramiento, permite desplazar este tipo de fuerzas de manera discreta. Los ataques comienzan siempre en el amanecer con la máxima potencia de fuego, lejos del alcance de las armas de infantería del enemigo, explotando al máximo la sorpresa operacional, dificultando una defensa eficaz. Una vez que el comandante evaluaba que el enemigo era incapaz de montar una respuesta, lanzaba los elementos de infantería contra las fuerzas supervivientes. En caso que el enemigo pueda montar una defensa adecuada, el atacante puede replegarse con suma rapidez, en pequeños grupos por diferentes rutas hasta el punto de reunión prefijado. El elevado consumo de munición, exigen que las fuerzas “Toyota” explotar el factor sorpresa. Asimismo, cabe agregar que este tipo de acciones y con los medios disponibles, solo tienen por finalidad destruir al enemigo, dado que tienen incapacidad de ocupar terrenos por tiempos prolongados. El éxito de la táctica de las “fuerzas Toyota” es ante un enemigo desplegado en numerosas bases dispersas, con funciones netamente defensivas.

En B´ir Kora en marzo de 1987, los chadianos aplicaron las mismas tácticas que en Fada, como respuesta un contraataque libio, que le costó la pérdida de 800 soldados. El presidente Habré decidió subir la apuesta y atacar s los libios en la región de Tibesti (o batalla de Aouzou), donde los franceses no prestaron apoyo por razones políticas. El 5 de septiembre para contrarrestar el contragolpe libio, en manos del competente general Al Sharif, las FANT lanzaron un ataque contra la base Maaten al – Sarra, en terreno libio, para destruir la capacidad aérea de Trípoli. Gracias a la inteligencia provista por Francia y Estados Unidos, el ejército chadiano que se impuso a una brigada mecanizada de 2.500 efectivos, a pesar de su poder de fuego, había un importante grado de desorganización por parte de los libios. Fue una derrota terrible, donde Libia perdió a más 1700 soldados.

Los chadianos se mostraron vulnerables al accionar de la aviación táctica libia, pero pronto el disponer de misiles tipo MANPADS, permitió superar este problema, unido a disponer de modernos sistemas de comunicación, facilitando el mando y control de los comandantes. Los avanzados sistemas de guerra electrónica de los franceses permitieron a las fuerzas de Habré contar con valiosa información sobre el despliegue y movimientos de los libios. Las carencias en esta materia por parte de las fuerzas de Trípoli tuvieron un alto precio.

El aislamiento internacional de Libia, obligó al coronel Muammar Gadafi aceptar el alto el fuego en septiembre de 1987. En 1988 el líder libio se reconcilió con Habré y en Argel, celebró un acuerdo para alcanzar un acuerdo pacífico sobre la Franja de Aouzou y llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia. En 1989 el general Idriss Deby derrocó a Habré en un golpe apoyado por Libia. En 1994, al Corte Internacional falló favor de Chad sobre el control del territorio disputado. Las fuerzas libias se retiraron pacíficamente bajo la presencia de observadores internacionales. Habré se exilió en Senegal, donde posteriormente sería juzgado y moriría en prisión, al ser encontrado responsable de la muerte de más de 40.000 personas durante su régimen.

Francia gracias a su exitosa intervención en la guerra, se consolidó como garante de la estabilidad regional, permitiendo mantener un importante despliegue en varios estados de África Occidental, con su impacto en lo geopolítico. Los cambios políticos en el Sahel, el desprestigio acarreado por la incapacidad de detener el terrorismo yihadista y la expansión de una suerte de revisionismo histórico, exacerbando los nacionalismos, impactó en la política de Chad, cuyo gobierno solicitó la retirada de las tropas franceses, medida efectiva desde 2025, luego de 65 años de permanencia ininterrumpida en dicho país africano.

La “experiencia” de Chad

En el conflicto del Chad, encontramos a las Fuerzas Armadas de Francia, que hizo empleo de la Fuerza de Acción Rápida. Elemento creado en 1983 como instrumento de proyección del instrumento militar francés. La FAR reunía (y lo sigue conservando) tres características para el desarrollo de sus misiones: movilidad táctica y estratégica, potencia de fuego y versatilidad. Estaba compuesta por cinco divisiones – grandes unidades de combate – de montaña, paracaidistas, infantería de marina[3], blindada ligera y aeromóvil (asalto aéreo). En el marco de la Guerra Fría, la FAR contaba con 50.000 efectivos. En la guerra de Chad, este componente militar francés, demostró tener un elevado nivel de alistamiento, movilidad y poder de combate, destacándose un empleo limitado de efectivos, pero con importantes resultados. El personal de la FAR estaba formada exclusivamente por tropas profesionales, con un elevado nivel de adiestramiento y bien conducido.

Los libios contaban con un moderno ejército de 58.000 efectivos con 2.800 tanques y más de 2.300 blindados a rueda y oruga. La fuerza aérea contaba con 8.500 efectivos y 535 aviones. La falta de personal suficiente para operar el moderno arsenal libio, significaba que gran parte del material y equipamiento militar permanecía almacenado, agregándose la fuerte dependencia de técnicos extranjeros en el ámbito logístico. En 1987 en el norte del Chad, Trípoli desplegaba 8.000 efectivos apoyados por unos 300 tanques, helicópteros de ataque Mi -24. Estas fuerzas carecían de mando unificado, sino que operaban en dos grandes unidades de combate separadas: Grupos Operativo Sur y Este. El coronel Gadafi, por temor a un golpe de estado – como fue en 1985- mantuvo un ejército con problemas de organización, que se tradujo en teatro de operaciones chadiano, al operar de manera dispersa, que lo hizo vulnerable a las tácticas de la “Guerra de las Toyota”, agregándose fallas en materia de inteligencia y en los sistemas de mando y control.

Las operaciones militares podemos dividirla en cuatro etapas claramente definidas:

· Una primera fase hasta 1975, caracterizada por la rebelión y operaciones de insurgencia, siendo la respuesta del gobierno acciones de magnitud limitada, de tipo policial. La violenta represión, marginación de grupos étnicos y religiosos, alimentaron las bases de la rebelión.

· La segunda etapa (1975-1979) los rebeldes con apoyo libio logran hacerse con el gobierno, siendo el presidente el general Malloum y el primer ministro, Hissené Habré. Un tercio del país está en manos libias y de grupos chadianos aliados. El objetivo de Trípoli es la anexión de la Franja de Aouzou, rica en recursos naturales.

· La tercera fase, los rebeldes se dividieron y un sector encontró apoyo en Libia (GUNT), mientras el otro, en Francia, que interviene directamente con el envío de una fuerza expedicionaria. En esta etapa se desarrollaron las Operaciones Manta y Epervier.

· La cuarta fase, desarrollada a fines de 1986, cuando gran parte de las facciones chadianas se unieron contra Libia, conocida esta etapa como la “Guerra de las Toyota”.

El teatro de operaciones chadiano no ofrecía posibilidades para el despliegue de grandes efectivos, por la escasez de agua, infraestructura, dificultando el abastecimiento. Los combates se libraban cuando uno de los oponentes está al límite de sus líneas de abastecimiento, generándose una suerte de operaciones de “vaivén”. Finalmente, en la etapa final del conflicto, Libia fue incapaz de hacer frente a la creciente insurgencia, la pérdida de apoyo de la población de Aouzou, unido a limitaciones en materia de movilidad y maniobrabilidad.

Por razones políticas, Libia y Francia, no escalaron el conflicto a mayores proporciones, dado que estarían obligados a un conflicto abierto entre ambos países. Asimismo, los ataques de Estados Unidos contra bases libias en 1986, afectó especialmente el poder aéreo libio y condicionó las operaciones en Chad.

Las distintas intervenciones francesas, adoptaron una actitud defensiva, motivado por razones políticas, dado que París buscaba evitar una guerra abierta con Libia, como también el régimen de Trípoli. Esto condicionó el apoyo al régimen de Yamena, dado que la estrategia francesa era de contener el avance libio hasta el paralelo 16, permitiendo a las fuerzas de Habré reagruparse, reorganizarse y prepara sus fuerzas para el enfrentamiento con el ejército libio y sus aliados locales.

Las grandes victorias de las fuerzas de Chad en 1987 fueron logradas sin apoyo aéreo, pero compensado por las capacidades en materia de guerra electrónica por parte de Francia y en menor medida de Estados Unidos, agregándose que las FANT contaron con modernos sistemas de comunicaciones. Por medio de satélites y aviones, los chadianos obtuvieron información precisa sobre el despliegue libio, esto les permitió explotar con suma habilidad el factor sorpresa, con en la batalla de Faya.

El teatro de operaciones chadiano – llano y montañoso – quedó reflejado la ventaja de la maniobra sobre la defensa en posiciones estáticas. Siendo la “estrella” la infantería mecanizada y motorizada, conjuntamente con los blindados a rueda AML. El apoyo de fuego estuvo en manos principalmente de artillería de cohetes, cañones sin retroceso, ametralladoras pesadas y misiles montados en vehículos ligeros. La gran innovación fue la Guerra de las Toyota, la austeridad logística, vehículos ligeros aptos para el teatro de operaciones, electrónica mínima – comunicaciones – y un notable poder de fuego gracias a las armas montadas en las pick ups, combinando movilidad y potencia de fuego. Aprovechando los grandes espacios semidesérticos en el norte del Chad, permite gran libertad a la hora de elegir sus rutas de aproximación a sus objetivos, o la dispersión en caso de encontrarse con un enemigo más fuerte. La potencia de fuego es obtenida por las armas montadas en los vehículos de tiro tenso y con gran alcance, aprovechando amplios campos de tiro. La táctica es emplear las pick up en grandes masas de forma que se concentren un importante número de armas pesadas sobre el mismo objetivo.

El gran desafío eran las penetraciones profundas en territorios ocupados por el enemigo, afectando las líneas de abastecimiento, de por sí extensas e influenciadas por la escasa infraestructura. Asimismo, las fuerzas regulares tuvieron que adaptarse en un escenario de guerra no convencional, siendo ejemplo de ello el avance de las FANT hacia las montañas Tibesti, donde la ofensiva lanzada por Habré combinó operaciones convencionales y no convencionales. Las falencias libias fueron explotadas por los chadianos, destacándose los ataques relámpagos y las ventajas de la movilidad dada por las pick up. Los libios con extensas líneas de abastecimiento, operando en un entorno hostil, no supieron dar una respuesta adecuada a las tácticas chadianas, que compensaba la debilidad en materia de equipamiento ante las teóricamente fuerzas superiores de Libia. En tres meses de campaña, la “guerra relámpago” de las fuerzas de Chad permitió capturar material militar por más de US$ 1.500 millones.

Las victorias de Chad sobre las fuerzas libias, redujeron la presencia militar de Trípoli, afectando seriamente su capacidad de mantener la presencia en el norte de Chad y especialmente la disputada Franja de Aouzou. Las pérdidas sufridas por los libios afectaron seriamente su moral de combate. Las ofensivas chadianas interrumpieron las líneas de suministro y redes de comunicación, afectando de por sí, las desorganizadas fuerzas libias.

La denominada “Guerra de las Toyota” es un claro ejemplo como una fuerza reducida, altamente móvil y con poder de fuego, derrotó a un ejército convencional más grande, gracias a tácticas superiores y adaptabilidad. El mando chadiano sin ninguna duda hizo un uso innovador de los recursos disponibles, compensando las desventajas en tamaño y potencia de fuego, además de explotar las posibilidades que daba el terreno. Las enseñanzas sobre las tácticas de las FANT contra las fuerzas libias, podemos resaltar:

ü Movilidad y flexibilidad: El éxito de las fuerzas chadianas se debió en gran medida a su capacidad de moverse con rapidez y adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla. El tipo de vehículo empleado facilitaba un despliegue y reposicionamiento rápido, permitiendo explotar a las FANT explotar las debilidades libias.

ü Aprovechamiento del terreno: Comprender y aprovechar el terreno local fue crucial para la ofensiva chadiana. El entorno accidentado e inhóspito de las montañas Tibesti proporcionó defensas naturales y ventajas estratégicas que las fuerzas chadianas aprovecharon eficazmente contra los libios.

ü Guerra híbrida: esto consistió en la integración de tácticas de guerra no convencional con convencionales, permitiendo a los chadianos maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Este enfoque permitió vencer a un enemigo más grande y mejor equipado.

ü Optimización de recursos: El uso innovador de los recursos disponibles, como el empleo de las pick up de Toyota. Estos fueron aprovechados con suma habilidad, explotando al máximo las capacidades de estos vehículos.

ü Apoyo internacional: Chad compensó sus debilidades ante una potencia regional como Libia, con aliados externos, siendo el caso de Francia. El régimen de Yamena como su aliado francés explotaron las contradicciones de Libia, logró aislar al régimen de Trípoli en el seno de la Organización de la Unidad Africana, como también en el ámbito de las Naciones Unidas. Incluso en el contexto de la Guerra Fría, atrajo la atención de los Estados Unidos, que brindó apoyo militar y de inteligencia.

ü Estrategias asimétricas: La Guerra de las Toyota puso de relieve la eficacia de las estrategias asimétricas para superar las desventajas militares convencionales. En el caso de Chad, es un ejemplo de cómo fuerzas más pequeñas pueden lograr victorias, gracias a sus tácticas superiores, movilidad y explotación de los puntos débiles del enemigo.

[1] Político chadiano de la etnia tubu, uno de los fundadores del Frente de Liberación del Chad) nacido en 1944. Combatió con apoyo libio. Presidente de Chad entre 1979-1982, como parte de los Acuerdos de Lagos. Derrotado por Habré en los combates entre facciones rivales, lo llevaron a Libia. Allí como líder del GUNT que reclamaba ser el gobierno legal de Chad, atacó con apoyo de Gadafi a las fuerzas de su rival y ex aliado político, Hisené Habré. Rompió con los libios en 1986 y se exilió en Argelia. De regreso a Chad en 2007, luego de un acuerdo con el general Idriss Deby, presidente de Chad.

[2] Político chadiano (1942-2021). Perteneciente a un clan de la etnia tubu. En 1971 regresó de Francia, luego de obtener el título de licenciado en ciencias políticas en Francia. Se integró al FROLINAT y fue comandante del Segundo Ejército de Liberación. En 1976 rompió con Oueddei y creó las Fuerzas Armadas del Norte. En 1974 capturó a tres rehenes occidentales (un alemán y dos franceses) obteniendo importantes sumas de dinero. El negociador de Chad, el coronel Pierre Galopin, asesor del régimen de Tombalbaye, por la cuestión de los rehenes, fue “juzgado” y ahorcado por las fuerzas a órdenes de Habré. En 1978 fue designado primer ministro del general Molloum, luego rompe con este y es ministro de defensa de Oueddei. Derrotado en 1980, se exilia y regresa expulsando a Oueddei. Su política tuvo un giro y fue abiertamente pro francés. Su régimen dictatorial fue responsable de asesinatos en masa, torturas y prácticas genocidas con ciertos grupos étnicos. Derrocado en 1990 huyó a Senegal con US$ 11 millones. En 2007 por presión internacional, Senegal creó un tribunal para crímenes internacionales donde Habré fue condenado. Murió en prisión.

[3] Unidades de infantería ligera, de rápido despliegue, capacitadas para operaciones anfibias, de asalto aéreo, como también actuar como infantería motorizada. Antiguamente se las denominaba “tropas coloniales”.

[1] Político chadiano (1918-1975) conocido como N’Garta Tombalbaye. Docente perteneciente a la etnia sara. Militante del partido Progresista Chadiano. Fue elegido primer presidente del país en 1960. Implantó un régimen autoritario favoreciendo a las poblaciones del sur, altos niveles de corrupción y sostenido por un sistema clientelar. Su régimen creó las bases para la rebelión del norte en 1969. Estableció un régimen de partido único. Implantó el yondo, o cicatrización ritual a personal de la administración pública y del ejército a otras etnias que no eran la suya, abriendo un verdadero abismo. La violenta represión a poblaciones norteñas impulsó la creación del FROLINAT por parte de grupos del norte. Derrocado en un golpe militar, siendo asesinado por quienes lo perpetraron.

África colonialismo conflictos post 1945 historia militar

Comentarios

https://www.blogger.com/comment/frame/6714042346482813614?po=6600733171249641498&hl=es&saa=85391&origin=https%3A%2F%2Festrategiaydefensadelsigloxxi.blogspot.com&skin=contempo&blogspotRpcToken=6073320

Entradas populares de este blog

Guerra de baja intensidad en el Sahara Occidental

La crisis de Guerguerat, la inacción de Naciones Unidas, como del apoyo velado de Francia y Estados Unidos, abrieron las puertas para que, en el Sahara Occidental, estallara el conflicto de manera abierta. Razones políticas, llevan a Marruecos a negar o por lo menos mantener en silencio los hechos que ocurren en los Muros Defensivos. Pero la escalada del conflicto, no pasó por desapercibido en medios internacionales, y a pesar de hablar poco del tema, las fuerzas saharauis pasaron a la ofensiva, llevando a cabo una guerra de baja intensidad, con golpes muy precisos en el dispositivo marroquí. Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro Director de Diario El Minuto para Argentina El Ministerio de Defensa saharaui, publica de manera asidua, partes de guerra, sobre el accionar del Ejército de Liberación Popular Saharaui o ELPS. Desde algunos medios, apoyándose en el discurso marroquí, han negado la existencia de un conflicto armado, salvo tiroteos desde ambos lados d…

LIBRO DESCARGA GRATIS PDF “HACIA LAS FUERZAS ARMADAS DEL SIGLO XXI”

En Argentina hace muchos años que no se publica un libro sobre Política de Defensa Nacional. “Hacia las Fuerzas Armadas del Siglo XXI” es una obra de plena actualidad, tomando como referencia las experiencias recientes de conflictos armados, como los casos de Siria, Ucrania o Nagorno Karabaj. Lejos de sesgos ideológicos, desde una perspectiva realista, proponemos una transformación de las FFAA, en el marco de amplias reformas del Sistema de Defensa Nacional, incluyendo el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de la defensa. Analizando el contexto geoestratégico en el cual está inserta la Argentina, identificamos los riesgos y amenazas, que van desde la cuestión Malvinas, que a diferencia de muchos trabajos sobre Defensa, se niegan a verlo como una amenaza, por la ocupación británica, en esta obra lo hablamos abiertamente; la presencia de grupos minoritarios, en proceso de radicalización, que en el mediano plazo pueden convertirse en una amenaza a un área de …

Geopolítica de lo Desconocido Una visión diferente de la Política Internacional

Esta obra es la selección de una serie de artículos, la mayor parte de ellos publicados en el Blog La Polis (https://lapolisuy.wordpress.com/), como de Diario El Minuto (elminuto.cl) de aquellos países y territorios, que no son noticia de los grandes medios, pero que vale la pena ser estudiados, como quedó demostrado por el interés generado en estudiantes y docentes, que han empleado dichas notas para actividades académicas, tanto a nivel universitario – desde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hasta la Universidad de la República en Montevideo – como escuelas secundarias, especialmente en Argentina. El libro repasa la historia y contexto geopolítico de 45 países, muchos de ellos, desconocidos por el gran público. Están incluidos países que son modelos exitosos, estados que pueden desaparecer por el cambio climático, otros que luchan por ser reconocidos internacionalmente, como conflictos olvidados y poco conocidos. Estamos ante un libro que utiliza la Geopolíti…

Imágenes del tema: Michael Elkan